認知症高齢者のケアを行う上で、日常生活自立度の判定は非常に重要です。この基準を用いることで、介護者や医療従事者は高齢者の自立度を適切に評価し、それに基づいて最適なケアプランを作成できます。本記事では、認知症高齢者の日常生活自立度について、その判定基準、覚え方、そして留意点を詳しく解説します。介護に携わる方々がこの基準を理解し、日々の実務に役立てられるようサポートいたします。

このページの目次

認知症高齢者の日常生活自立度とは

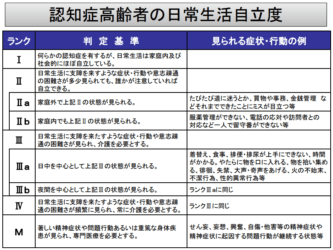

認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準は、医師から認知症と診断された高齢者の日常生活の自立度を保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員などが客観的かつ短時間に判定することを目的として作成されたものです。

認知症高齢者の日常生活自立度の判定の際には、意思疎通の程度、見られる症状・行動に着目し、日常生活の自立の程度を5区分にランク分けすることで評価をします。

広告

認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準 早見表

| ランク | 判定基準 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、 日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |

・少しの指示や助言があれば1人暮らしは可能である。 | |

| Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、 誰かが注意していれば自立できる。 |

- | |

| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | ・道に迷う ・今までできたことができなくなる (買い物、事務、金銭管理など) |

|

| Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | ・服薬管理ができない ・ひとりで留守番できない (電話対応、訪問者の対応など) |

|

| Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、 介護を必要とする。 |

- | |

| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ・着替え、食事、排便・排尿が上手にできない、時間がかかる ・やたらに物を口に入れる ・物を拾い集める ・徘徊がある ・失禁する ・大声、奇声をあげる ・火の不始末がある ・不潔行為をする ・性的異常行為をするなど |

|

| Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ||

| Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、 常に介護を必要とする。 |

||

| M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、 専門医療を必要とする。 |

・精神症状が現れる (せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等) ・精神症状に起因する問題行動が継続するなど |

|

広告

認知症高齢者の日常生活自立度の活用について

認知症高齢者の日常生活自立度は、認知症の高齢者にかかる介護の度合いを分類したもので、身近な場面としては、要介護認定の認定調査や主治医意見書などに使用されています。

認知症は進行性の疾患であることから、必要に応じて繰り返し判定を行うこととし、その判定の際には主治医などと連絡を密にすることとされています。

自立度の評価に当たっては、家族などの介護にあたっている人からの情報も参考にします。認知症高齢者の日常生活自立度のランクは介護の必要度を示すもので、認知症の程度の医学的判定とは必ずしも一致するわけではありません。

広告

認知症高齢者の日常生活自立度の覚え方

認知症高齢者の日常生活自立度の覚え方は、まずは生活自立度の評価であるということを意識します。

ポイント!認知症高齢者の日常生活自立度は、1自立、2見守り、3一部介助、4全介助という段階で簡単に覚えましょう。

↓

ランクⅡは、見守りが必要(Ⅱa:家庭外 Ⅱb:家庭内)

↓

ランクⅢは、介助が必要(Ⅲa:日中 Ⅲb:夜間中心)

↓

ランクⅣは、常に介護が必要

↓

ランクMは、専門医療の介入が必要

広告

ランクⅠ 認知症高齢者の日常生活自立度

ランクⅠの判定基準

ランクⅠの判断基準は、「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している」状態であることです。

ランクⅠでみられる症状・行動の例

目立った症状・行動はない。

ランクⅠの判断にあたっての留意点

在宅生活は基本で、一人暮らしも可能な状態です。ランクⅠの状態は、相談指導などを実施することによって、認知症の症状の改善や進行を阻止できるよう考える段階です。

広告

ランクⅡ 認知症高齢者の日常生活自立度

ランクⅡa の判定基準

ランクⅡa の判断基準は、家庭外で「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる」状態であることです。

ランクⅡa でみられる症状・行動の例

ランクⅡa では、たびたび道に迷うことや、買い物や事務、金銭管理など、それまでできていたことにミスが目立っているなどがみられます。

ランクⅡbの判断基準

ランクⅡb の判断基準は、家庭外だけでなく家庭内でも「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる」状態であることです。

ランクⅡb でみられる症状・行動の例

ランクⅡb では、服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応や一人で留守番ができないなどがみられます。

ランクⅡの判断にあたっての留意点

在宅生活が基本ですが一人暮らしは困難な場合があるので、 日中は介護保険などの居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善や進行を防止できるよう考える段階です。

広告

ランクⅢ 認知症高齢者の日常生活自立度

ランクⅢa の判定基準

ランクⅢa の判断基準は、日中を中心に「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする」状態であることです。

ランクⅢb の判定基準

ランクⅢa の判断基準は、夜間を中心に「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする」状態であることです。

ランクⅢa ・ランクⅢb でみられる症状・行動の例

ランクⅢa では、着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為などがみられます。

ランクⅢの判断にあたっての留意点

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがランクⅡより重度になって、介護が必要となる状態です。 いっときも目を離せないような完全な見守りを必要とする状態ではありませんが、一人暮らしは困難で夜間も含めてサービスの利用などを組み合わせて生活を支えていかなければならない段階です。

広告

ランクⅣ 認知症高齢者の日常生活自立度

ランクⅣの判定基準

ランクⅣの判断基準は、「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする」状態であることです。

ランクⅣの判断にあたっての留意点

ランクⅣは、常に目を離すことができない状態です。症状・行動はランクⅢと同じですが、頻繁に日常生活に支障をきたすような状態が見られる区分です。家族の介護力などにはよりますが介護保険の居宅サービスなどを利用しながら在宅生活を続けるか、もしくは特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設サービスを利用するかを選択する段階です。

広告

ランクM 認知症高齢者の日常生活自立度

ランクMの判定基準は、「著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする」状態であることです。

ランクMでみられる症状・行動の例

ランクMでは、せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態などがみられます。

ランクMの判断にあたっての留意点

ランクMは、ランクⅠ~Ⅳと判断されていた高齢者が、精神病院や認知症専門病棟を有する施設での治療が必要となった状態です。専門の医療機関を受診することを勧める段階です。

広告

認知症高齢者の日常生活自立度は評価の一部

認知症高齢者の日常生活自立度のランクにより、医療や福祉の利用などの処遇が変わることから、日常生活自立度のランクだけで自動的に決めるわけではなく、家族の介護力など生活の状況や置かれている環境などによっても変動するものであることには注意が必要です。

また認知症高齢者の日常生活自立度で観点にしている認知症の症状や行動以外にも、興奮や徘徊、物盗られ妄想など、認知症の高齢者には多様な症状や行動があることにも留意してランクだけでその方を評価・判断しないよう注意しましょう。

よくセットとして評価されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と合わせて覚えておきましょう!

科学的介護情報システム(LIFE)の情報

科学的介護推進体制加算のLIFE提出

個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出

LIFEとうまく付き合うために

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)