そんな座りっぱなしの人に向けて、座りっぱなしの弊害や、痛みが出る理由、座りっぱなしを防ぐためにできることをご紹介していきます。

このページの目次

座りっぱなしの姿勢に要注意

最近は、コロナの影響により、家にいる時間が増えました。以前よりも座りっぱなしになっている時間も増えたのではないかと思います。

座りっぱなしの姿勢は、良いことばかりではなく、悪いことも報告されています。

勤労者における座りすぎ対策の必要性について研究した下記の文献では、1日の座っている時間が9時間を超えると、死亡リスクが上がる可能性が指摘されています。

参考文献:勤労者における座りすぎ対策の必要性, 甲斐 裕子 他, 体力科学 第 70巻 第 1 号 54-56(2021)

広告

座りっぱなしが原因で起きる病気

座りっぱなしが原因で、様々な病気を発症するリスクがあります。座りっぱなしによる体への影響は、血流が悪くなることと、活動量が減ってしまうことです。血流が悪くなると、血管が詰まる病気が出てきますし、活動量が減ってしまうと筋力が減ってしまうため、メタボリックシンドロームや糖尿病などの生活習慣が原因で発症する病気のリスクが上がります。

長時間の座位行動が健康アウトカムに及ぼす影響について研究された下記文献で、座りっぱなしは、体重増加、糖尿病、一部の癌、冠動脈疾患の発症リスクが上がると示されています。

参考文献:座位行動の科学―行動疫学の枠組みの応用―, 岡 浩一朗 氏他, 日健教誌, 2013

広告

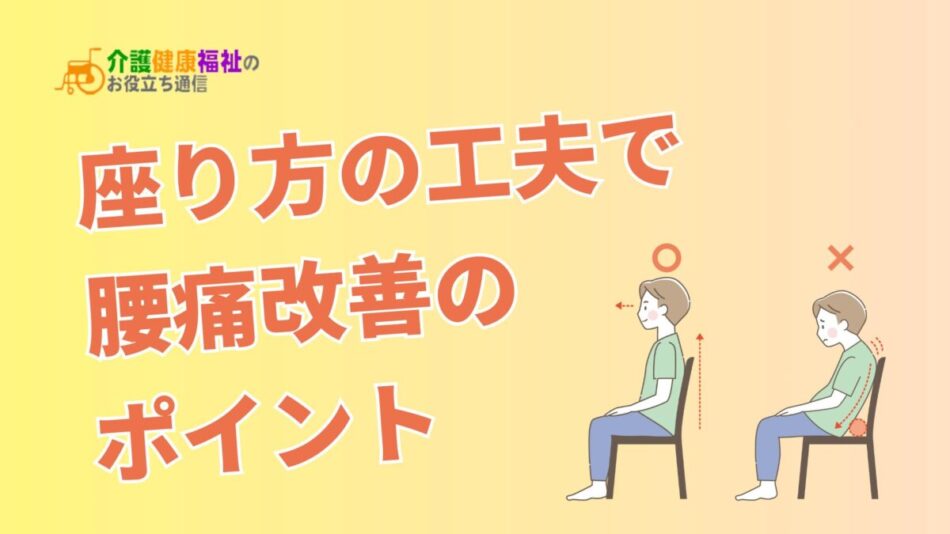

座りっぱなしの姿勢で起きる腰痛の原因

座りっぱなしで生じる日常的な痛みとして、腰痛が挙げられます。座りっぱなしで生じてしまう腰痛は、骨盤が後ろに倒れてしまうことが原因と言われています。このような姿勢のことを「仙骨座り」と呼ぶこともあります。

骨盤が後ろに倒れてしまう状態とは、悪い姿勢、つまりずっこけて座る状態(仙骨座り)のことを言います。骨盤が後ろに倒れると、腰の筋肉は伸ばされた状態になります。筋肉が伸ばされると、毛細血管が圧迫されて、筋肉への血流量が少なくなってしまいます。すると、痛みを感じる物質が分泌されて、痛みを感じるようになってきます。

下記の文献では、血流が悪くなって腰痛を発症するメカニズムが解説されています。

参考文献:筋・筋膜性腰痛に対する運動療法の効果・検証, 鈴木重行(名占屋大学 医学部保健学科), 2004

広告

座りっぱなしの姿勢で足のむくみやふくらはぎの痛みが出る理由

座りっぱなしで足がむくんだり、ふくらはぎに痛みが出たりしてしまう原因は、どんなものがあるでしょうか?1つずつ解説して行きます。

足が圧迫されてしまう

座りっぱなしの状態が続くと、もも裏や膝裏が体重によって圧迫される状態が続きます。この状態が続くと、血管が圧迫されて足の血行が悪くなってしまします。この状態が続くと、静脈の流れが悪くなり、むくみに繋がります。また、血液が足に溜まるような状態になると、ふくらはぎにも痛みが出てきてしまいます。

筋ポンプ作用が働かない

広告

テレワークやステイホームの座りっぱなしの姿勢を防ぐためにできる対策方法

ついつい自宅で仕事をしていたり、外に出ないで自宅内で過ごしてしまったりすると、長時間座りっぱなしになってしまうものです。しかし、ここまでご紹介してきたように、座りっぱなしは、体に良い影響を及ぼさないことがわかったと思います。ここからは自宅内でも健康でいられるように、座りっぱなしを防ぐ方法をご紹介していきます。

時間を区切り立ち上がる

時間を決めないと、どうしても作業に没頭してしまったり、テレビやゲームに集中してしまったりします。時間をある程度決めて、アラームなどをセットし、アラームがなったら一度作業などを中断し、立ち上がるということを行なっていきます。立ち上がりだけでも足の筋肉を全体的に使用するため、筋力の維持に貢献してくれます。また、ただ立ち上がるだけではなく、数回立ち座りを繰り返すことによって、単純に筋肉を使う頻度は倍になりますので、このような工夫も良いかもしれません。また、足の筋肉を多く使用すると、筋肉がポンプの役割をしてくれるため、むくみの改善にもなります。

座って行う作業を立って行う

現在は色々なニーズに対応するために、様々な形の椅子や机が売られています。中でも、背の高い机を用いると、立ったままパソコン作業ができます。腰にかかる負担も軽減できますし、健康には良い姿勢と言う事ができるのではないでしょうか。ただし、身長はみんな違うので、自分に合ったデスクを利用する必要があります。

長時間の座位行動が健康アウトカムに及ぼす影響について研究された文献で、今回ご紹介した事が書かれています。

座りっぱなし予防に30分ごとにお知らせをしたり、座りっぱなしにならないような教育をしたり、気軽に立ち姿勢に変更できるようなデスクに変更したりすることで、座りっぱなしの時間の短縮に成功しています。また、HDLコレステロールも増加する結果が得られています。HDLコレステロールは、運動不足で低値になります。

参考文献:座位行動の科学―行動疫学の枠組みの応用―, 岡 浩一朗 氏他, 日健教誌, 2013

広告

腰痛改善のためのストレッチ・エクササイズ

座位で簡単に出来て、腰痛を改善しになりにくい続けられるものとして座って行う腰痛に効果的な運動を3つピックアップしてみました。

どの運動も痛みが出るようなら無理をせずに中止しましょう。痛みのない範囲で行ってみてください。

広告

まとめ

今回は、座りっぱなしが体に与える影響について解説してきました。どうしても座り仕事が長くなってきている現代だからこそ、座りっぱなしには注意が必要になってきます。腰痛やむくみだけなら改善はできますが、血管が詰まってしまうような病気になってしまったら、大変なことになります。水分を多く取ったり、定期的に立ち上がったり、簡単にできる事ばかりで、大変な病気は予防する事ができます。日本は、諸外国と比べて特に座り時間が長い国になっています。しっかりと対策をして、色々な病気を予防していきましょう。

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)