「健康寿命を延ばせば、医療費が減る」。このフレーズは、高齢化が進む日本において、健康増進政策や予防医療の根拠として、よく政治家や国から語られます。厚生労働省も健康寿命の延伸を施策の柱に据えていますが、実際に国全体の医療費が抑制されているのかというと、そうとは言えない現状があります。QOLの面では、健康面の理由で活動が制限されるよりは健康でいる方が幸せなのでの一定の成果はあると思います。

ただし、健康寿命という言葉を用いると、治療だけをしていた医療から、検査や予防にも医療の幅を広げられ、医療依存を高めることにもつながる可能性もあります。

本記事では、健康寿命と医療費の関係について、統計や政策の変遷をもとに検証します。

このページの目次

健康寿命とは?平均寿命との違い

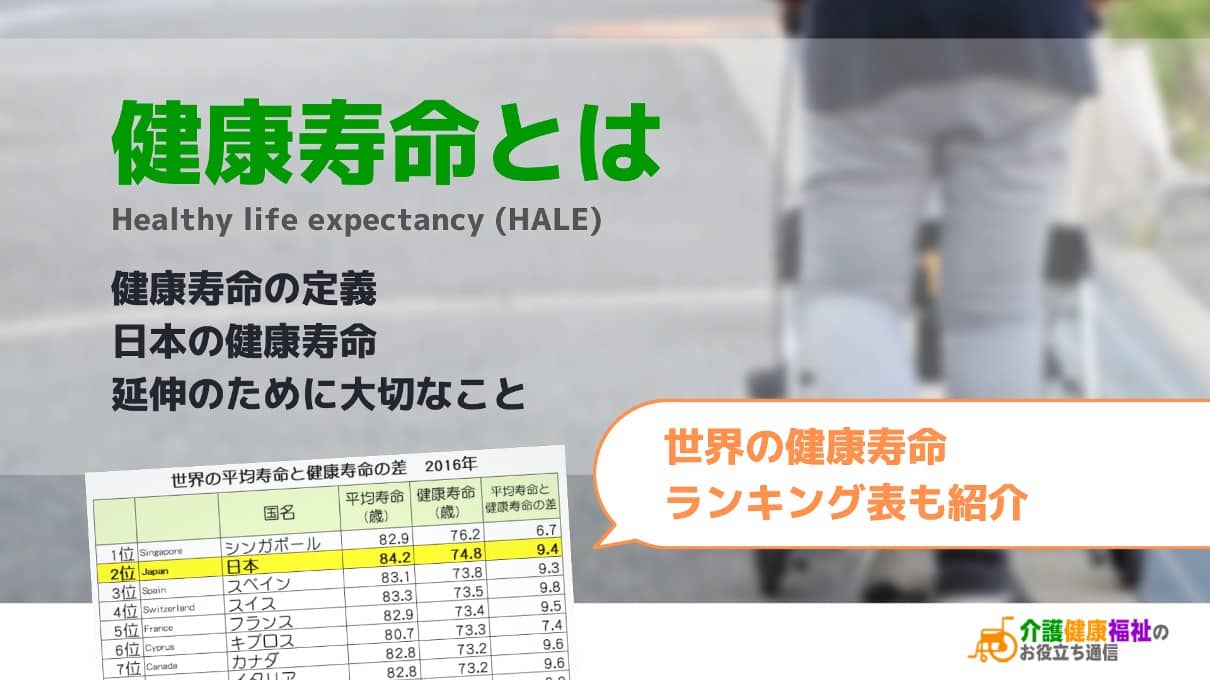

健康寿命とは、介護を受けたり寝たきりになったりせずに、自立した生活ができる年齢のことです。

2000年にWHO(世界保健機関)が「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義し、ただ寿命を延ばすだけでなく、いかに健康に生活できる期間を延ばすかという点が強調された概念となっています。

平均寿命との差は、要介護や医療依存の年数を意味しています。厚労省はこの差を縮めることを重要な政策目標としています。

たとえば、2022年時点の健康寿命は男性が約73歳、女性が約76歳とされており、平均寿命との差はそれぞれ約9年と約12年程度あります。

国が主張する健康寿命延伸の背景にある日本の課題

日本政府や厚生労働省が「健康寿命の延伸」を重要政策目標として掲げている背景には、以下のような深刻な社会課題があります。これらは政府の各種政策文書(「健康日本21」「全世代型社会保障」など)や厚労省の公式発表から読み取れるものです。

政策文書での具体的目標

| 政策文書 | 内容 |

|---|---|

| 健康日本21(第2次) | 健康寿命の延伸を中核目標に掲げ、生活習慣病予防・フレイル対策を促進 |

| 全世代型社会保障構築会議 | 健康寿命の延伸により、社会保障の持続性を確保すると明記 |

| 地域包括ケアシステム | 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続することを目指す仕組みとして連携 |

高齢化の急速な進行と社会保障費の増大

日本は世界でも有数の超高齢社会であり、65歳以上の人口割合は2024年時点で29%を超えています。特に75歳以上の後期高齢者の増加が顕著で、医療・介護の利用者が急増しています。この状況により、医療費・介護費を中心とした社会保障費が毎年膨らみ、国や地方自治体の財政を圧迫しています。

健康寿命を延ばすことで、重度の要介護者や高額医療の利用を減らし、社会保障費の抑制を図るという意図があります。

「平均寿命」と「健康寿命」の差が大きい

日本人の平均寿命は世界でも最長水準ですが、健康寿命(自立して生活できる期間)との間に約10年近い差があることが問題視されています。つまり、多くの人が晩年に「病気や要介護状態」で過ごしており、本人の生活の質(QOL)にも悪影響を及ぼしています。

この差を縮めることは、本人の幸福や自立、家族の介護負担軽減にもつながるとされています。

日本では「平均寿命」と「健康寿命」の差が大きいことが問題であると言われていますが、日本が理想として掲げているスウェーデンでも平均寿命と健康寿命の差は約10年近い差があり同じような状態です。

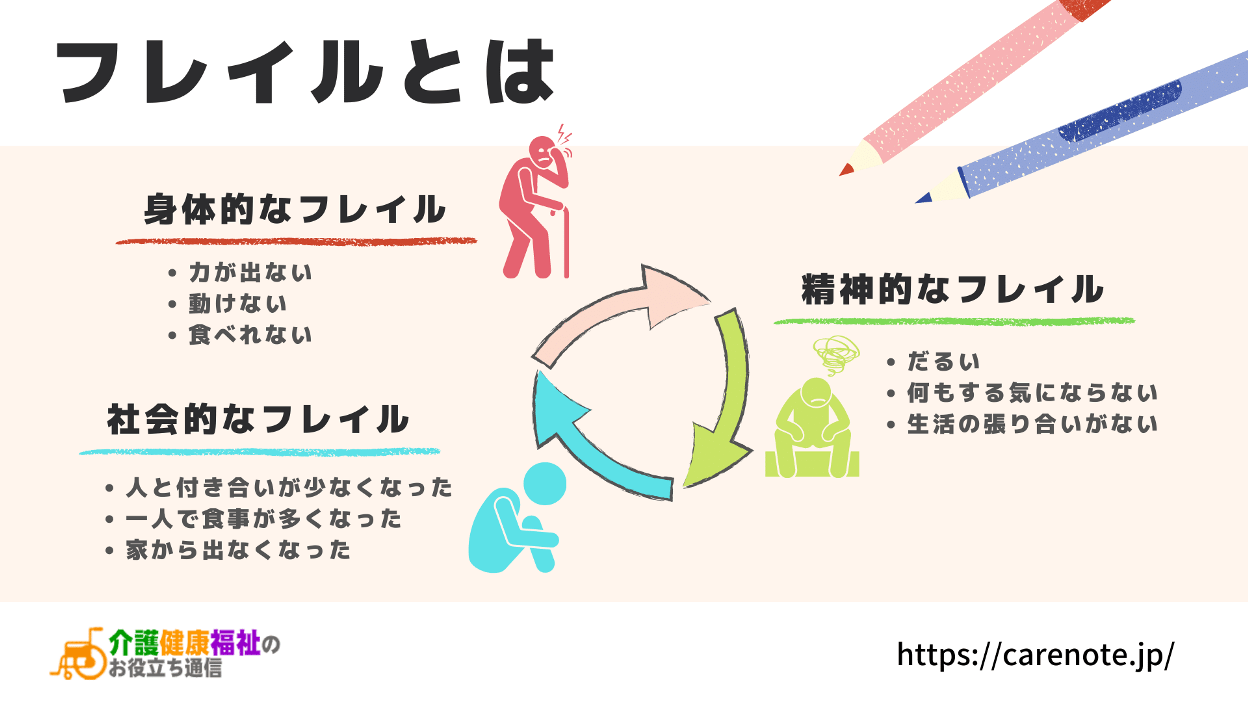

高齢者の孤立・閉じこもり・フレイル(虚弱)

加齢によって筋力や認知機能が低下し、運動や外出、交流を避けるようになると、身体的・精神的な衰えが加速する「フレイル」が起きやすくなります。特にコロナ禍以降、高齢者の社会的孤立やうつ傾向も深刻化し、早期の健康支援の必要性が高まっています。

健康寿命延伸の取組みは、予防医療やフレイル対策、地域包括ケアなどと連動しています。

労働人口減少と持続可能な社会保障の必要性

少子化により現役世代(支える側)が減少し続けるなかで、高齢者(支えられる側)の医療・介護コストが増える構造は、今後さらに深刻になります。この構造を緩和するには、高齢者自身が元気で働き続けたり、社会参加を続けたりすることが不可欠とされています。

健康寿命延伸は、高齢者の就業やボランティア活動を支援する基盤にもなっています。

政策としての健康寿命延伸と医療費抑制の論理

厚生労働省の資料では、健康寿命を延ばすことで生活習慣病の予防や介護予防が進み、将来的な医療費・介護費の増加を抑えられるとされています。しかし、これは「長期的に見れば」という前提であり、健康増進政策を導入した当初から医療費が下がるといった直接的な効果は、現時点では確認されていません。

現実の医療費は増加している

健康寿命の向上が強調されてきた2010年代以降、日本の医療費は増え続けています。

| 年度 | 国民医療費(兆円) |

|---|---|

| 2000 | 約30.1兆円 |

| 2005 | 約33.1兆円 |

| 2010 | 約37.4兆円 |

| 2015 | 約42.4兆円 |

| 2020 | 約43.0兆円 |

| 2022 | 約46.7兆円 |

もちろん高齢者の人数が増えているのでその分の医療費が増大する部分もあります。しかし、医療費の割合についても厚生労働省は毎年国民医療費会計を公表していて年齢階級別れ以上の人の医療費は国民医療費の約60%を占める状態にあります。

| 西暦 | 和暦 | 国民医療費 (兆円) |

高齢者人口 (万人) |

要介護(要支援含む) 認定者数(万人) |

65歳以上1人あたり 医療費(万円) |

75歳以上1人あたり 医療費(万円) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 平成12年 | 30.1 | 2200 | 256 | 約66.2万円 | - |

| 2005 | 平成17年 | 33.1 | 2560 | 432 | 約66.7万円 | 83.78万円 |

| 2010 | 平成22年 | 37.4 | 2900 | 506 | 約70.1万円 | 87.85万円 |

| 2015 | 平成27年 | 42.4 | 3390 | 620 | 約72.3万円 | 90.33万円 |

| 2020 | 令和2年 | 43.0 | 3617 | 682 | 約73,4万円 | 約90.20万円 |

| 2022 | 令和4年 | 46.7 | 3671 | 694 | 約77.6万円 | 94.09万円 |

なぜ医療費は抑えられないのか

医療費増加の主な要因は以下のような構造的問題にあります。

- 高齢化による患者数の増加

- 高度医療・新薬の導入による治療費の増加

- 終末期医療への医療資源の集中

- 健康寿命が延びても「医療を使わない」とは限らない現実

- 検査・予防という医療の範囲が広がり、医療に関わり提供する機会が増加

つまり、健康寿命が延びたとしても、予防や検査で病気や老化を見つけてそこに医療を投下するので、長く医療を利用する高齢者が増えるという逆説的な状況も生まれているのです。

健康寿命=医療費抑制の実現というのは机上の空論では?

健康寿命の延伸は、QOL(生活の質)の向上という点で非常に重要です。ただし、それがすぐに国全体の医療費削減につながるかというと、現段階では十分な因果関係を示すデータはありません。むしろ「元気な高齢者」が増えれば、予防や健康診断など新たなサービス需要も生じ、医療費が横ばいまたは増加する可能性もあると考えられます。

近年では、認知症予防や骨粗鬆症予防など、検査をして対象者を見つけ出し、積極的に予防のための投薬が行われるなど、費用対効果について疑義のある予防的な関わりも保険適用で進められています。健康寿命の啓発は、現実として健康な人にも医学的な観点での検査を促進することになり、老化により多くの人が生じるような変化にも疾患名がつき、生きている間長期にわたり医療の提供が行われる構造を助長している可能性もあります。

健康寿命の概念は重要だが、医療を最小限で施策を考えないと意味がない

健康寿命延伸は、社会的幸福度の向上や介護者負担軽減には有効でも、医療費抑制という単一の目的には直結しないことを踏まえた議論が必要です。そもそも、国として医療費抑制を直接的に行うような政策をしておらず、健康寿命の延伸をするための手段としても医療を使う限り、ただ医療の間口を広げるだけで逆効果なのです。

2000年から介護保険が開始されたり健康寿命という概念ができたにも関わらず、その成果について振り返るようなことなく、予防や検査の推進をするばかりであり、結局は医療を提供できる理由を見つけるための機能となってしまっています。要介護の認定を受ける時にも、医者からの意見をもらわなくてはなりませんし、生きていく上で何かと病名をつけたり医療の必要性を見つけられる機会が多くなりすぎているのです。

医療費を本当に抑制するならば、不必要な医療の提供機会を減らすことが近道だが、政治的にできない

医療費を本当に抑制するつもりで対策を考えたりするならば、病院に行って検査や予防をすることを勧めるより、逆にそのような不必要な医療の機会を減らすことの方が重要であるとも考えられます。

健康寿命延伸について、例えば普通に生活をできている高齢者が、テレビ CM で「いつの間にか骨折」や「骨粗鬆症は危険」という情報を得て心配になって整形外科などを訪れるというケースは増えています。整形外科を受診して検査をすると、骨粗鬆症やその心配があるという診断になり、高額な予防治療を長期間にわたって行うこととなったりします。しかし、その効果としては、骨密度の検査で骨密度が若干上がるというもので、転んで尻餅をついたら、この治療を行ったか行わないかに関わらず、いずれにしても骨折するだろうというようなものです。合わせて血液検査やその他の検査なども同時に行い、何か異常があればそちらの内服薬が処方されたりすることもありますし、別に何かを失ったわけでもないのにリハビリとして温熱療法やマッサージまがいのことをして定期的な通院をするサイクルまでできてしまいます。

骨密度が上がるというのは効果ですが、それが健康寿命や医療費抑制につながるのかというとはなはだ疑問であります。

健康寿命や予防を啓発して高齢者の関心を高めて、

「いつの間にか骨折」のテレビCMから整形外科の受診 →検査 →長期治療 →リハビリ →他の検査でさらに予防や治療 →固定客化 という流れは、製薬会社や医療機関の立場で理想的な集患システムとして作られたシナリオであり、まさに昨今の日本の医療の在り方を象徴するようなものです。

「健康寿命のためには、定期検診を忘れずに受け続けて、早めに病気を見つけて予防や治療をすることが大切です」ということも同様で、国ぐるみで医療との接点を作り続けていくマーケティング活動です。検査自体を否定するわけではなく、その意味や効果をひとりひとりが理解して自分で決めていくことが大切ですが、医療費の後期高齢者になると自己負担が1割となるなど、自己負担が少なすぎるので、「そんなに安いなら治療しておきます」となります。

このような状況から、高齢者の医療費について自己負担割合を適正化すべきという発議も活発になっています。

介護保険の仕組みや健康寿命の啓発が医療への依存をむしろ助長している

介護保険制度の開始や健康寿命の啓発は、表向きには「自立支援」や「医療費抑制」を目的として推進されてきました。しかし2000年以降のデータを見ると、健康寿命は延びているにもかかわらず、国民医療費は右肩上がりに増加し続けています。

また、要介護認定者数も増加し、高齢者一人当たりの医療費も減るどころか高止まり傾向にあります。こうした実態からは、制度が本来の目的と逆行し、むしろ医療依存を助長している可能性があると考えられます。

健康を維持するための予防や検査が、疾患名の拡大と医療提供の口実になっていないか、見直す必要があります。医療費抑制を真に目指すのであれば、医療の「入口」を増やすのではなく、医療と生活支援を区別し、必要最小限の医療提供という視点から制度を再構築することが求められます。