介護健康福祉のお役立ち通信では、居宅のケアマネジャー向けにケアマネジメントやケアプラン作成について取り上げています。

その中でも、特にケアマネジャーの実務に役立つ情報をまとめました。実地指導を安心に、ご利用者への支援の質向上に、各サービス担当者を巻き込んだ良いチーム介護のために、ぜひこちらの情報をお役立てください!

このページの目次

居宅介護支援の介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)は、介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる仕事をする人です。通称ケアマネジャーと呼ばれます。

広告

ケアマネジャーの仕事をわかりやすくまとめると

- 介護を必要とする人や家族の相談や助言

- 利用者の状態にあったケアプラン(居宅サービス計画)の作成

- サービス提供事業者への連絡や手配

- 給付管理

広告

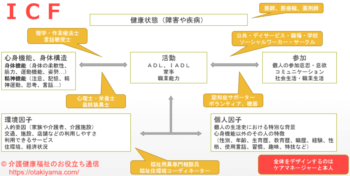

ケアマネジメントの中でICFを活用してニーズを抽出する

従来、ケアマネジャーが作るケアプランにこのような趣味や娯楽、道楽ことは全く取り上げられることはありませんでした。

最近のケアマネジメントの中で ICF などその人の生活まるごと考えるような考え方が取り入れられ、趣味や娯楽道楽のようなことでもその人にとっての生活ニーズとしてあげるべきで推奨されてきています。

広告

サービス担当者会議の開催とは

サービス担当者会議は、「担当者会議(たんとうしゃかいぎ)」や「サ担会」などよ呼ばれ、介護業界ではよく聞く言葉ですが、ケアマネやリーダー的な職員が中心に出席するため、実際どんな会議なのかわからない人も多いかと思います。この記事では、新人ケアマネジャーや初めてサービス担当者会議に参加する人などに向けて、「この書類ってなんだっけ?」「実際どうするんだっけ?」「照会ってどうやる?」という疑問が多いところをわかりやすくご紹介します。

広告

ケアマネジメントとは

介護保険制度が始まったのと同時に、要介護者等に対して、個々の解決すべき課題(ニーズ)を明らかにし、利用者本位の介護サービスが適切に提供されるように導入されたのがケアマネジャー(介護支援専門員)によるケアマネジメントです。介護保険制度では、ケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者の望む生活を把握し、その生活の実現に向けて、日常生活の課題と、保健・医療・福祉のサービスが総合的・一体的・効率的になされるサービス体系を確立することとされています。

ケアマネジメントと居宅サービス計画の様式や内容についてはこちらの記事でまとめております。

広告

介護保険の居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表の書き方

介護保険の居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表、認定済・区分変更申請中、有効期間などの書き方をまとめました。

広告

介護保険の居宅サービス計画書(ケアプラン)第2表・3表の書き方

ケアプランの第2表には、ニーズ、長期目標、短期目標、それらの期間、サービス内容(解決手段)、提供者(サービス種別)、頻度や期間が明記されます。

おそらく居宅サービス計画作成や施設サービス計画作成で最も大変であり、最も重要な部分です。

広告

介護保険の居宅サービス計画書(ケアプラン)第4表・3表の書き方

ケアプランの第4表には、サービス担当者会議の要点を記載します。

広告

介護支援経過(モニタリング記録)

居宅介護支援経過には、モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載します。

広告

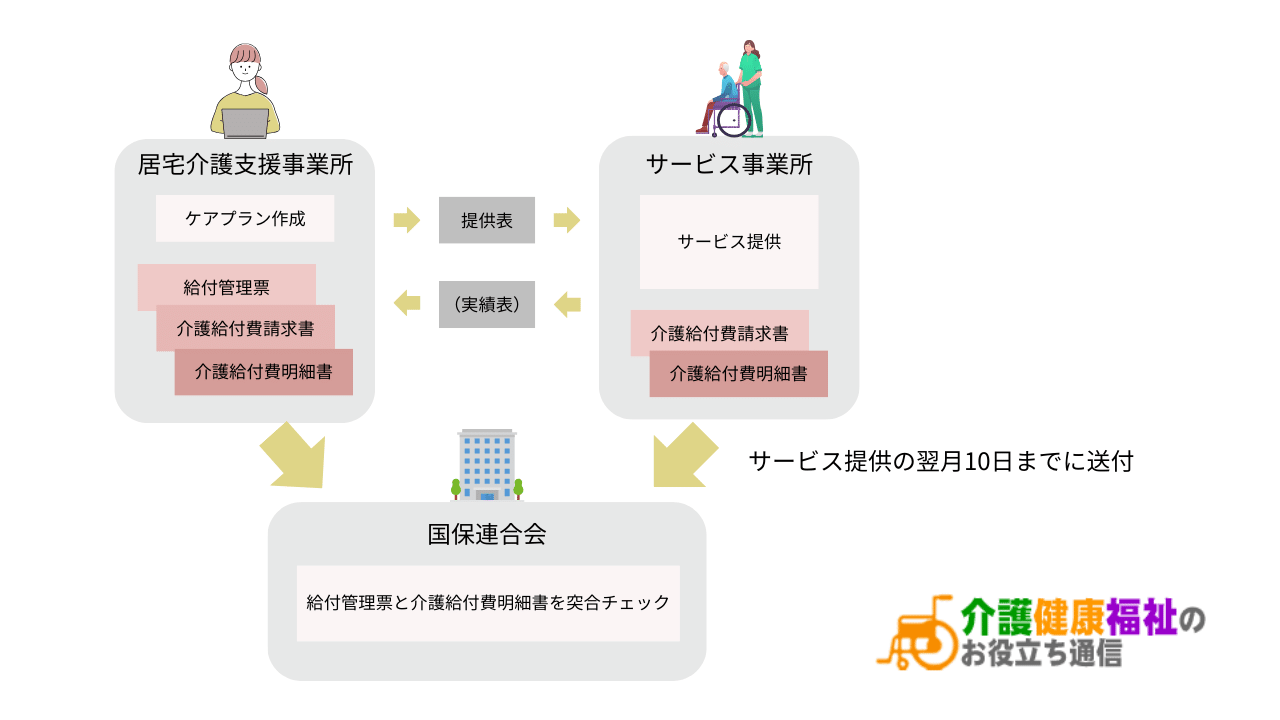

給付管理

ケアプランで定めた計画に沿って介護保険サービス事業者が提供したサービスの内容を確認し、給付に関する書類を国保連に送信します。

ケアプランの軽微な変更、サービス担当者会議開催が必須でないケース

ケアプランの軽微な変更の判断として9例を紹介します。サービス提供曜日変更、回数変更、目標延長、事業所変更、ケアマネの変更等。ケアプランを変更したときの担当者会議の必要性について。

居宅介護支援のケアマネにも重要な実地指導と監査

2021年4月からの居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)と居宅介護支援費(Ⅱ)ができ、特定事業所加算(A)、通院時情報連携加算が新設されます。介護予防支援費では委託連携加算1月につき300単位が新設されます。

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)