このページの目次

ストーマとは

ストーマ造設者のことをオストメイトと言います。

広告

ストーマ造設と身体障害者手帳

永久的なストーマ保有者は「ぼうこう又は直腸機能障害」の身体障害者手帳を取得できます。消化管または尿路のストーマどちらか1つの人は4級、消化管、尿路両方のストーマの人は3級に認定されます。ストーマ以外に他の障害もある場合には、1級に認定されることもあります。身体障害者手帳を取得すると、日常生活用具としてストーマ装具の給付や、そのほか税金などの軽減などを受けることができます。

広告

ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることなどは介護職員も可能

厚生労働省からの通達「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知),平成16年」で、専門的な管理を必要としない場合では、「ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること」は原則として医行為には該当しないことが示されました。

また、平成23年6月5日に公益社団法人日本ホストミー協会が厚生労働省宛にストーマ装具の交換について「肌への接着面に皮膚保護機能を有するストーマ装具については、ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない場合には、その剥離による障害等のおそれは極めて低いことから、当該ストーマ装具の交換は原則として医行為には該当しないものと考えるが如何。」と照会を提出し、その回答として平成23年7月5日に厚生労働省医政局医事課長発で公益社団法人日本オストミー協会に宛てて「貴見のとおりと思料します。」「実施に当たっては、医師又は看護職員と密接な連携を図るべきと思料します。」と回答したことから、「肌への接着面に皮膚保持機能を有するストーマ装具の交換(ワンピースタイプの交換及びツーピースタイプの面板の交換)については、ストーマおよびその周辺の状態が安定している場合等であって専門的な管理が必要とされない場合原則として医行為に該当しない」という見解が示されました。

2025年3月に国主導で原則として医行為ではない行為についてのガイドラインを公表しているので、最新の情報は以下の記事をご確認ください。

広告

ストーマに関連する器具・部位の名称

ストーマ袋(パウチ)

ストーマ袋とは、ストーマにつけて排泄物を収集するための袋のことで、パウチとも呼ばれます。

面板(めんいた)

面板とは、「めんいた」という読み方をします。袋などを体に固定するための平らな板です。

面板ストーマ孔

面板ストーマ孔とは、面板に開けたストーマのサイズに合わせた穴のことです。

フランジ

フランジとは、ストーマ袋の接合部の丸い縁のことです。嵌め合わせる方式は、嵌合式、ロック式、粘着式などの種類があります。

広告

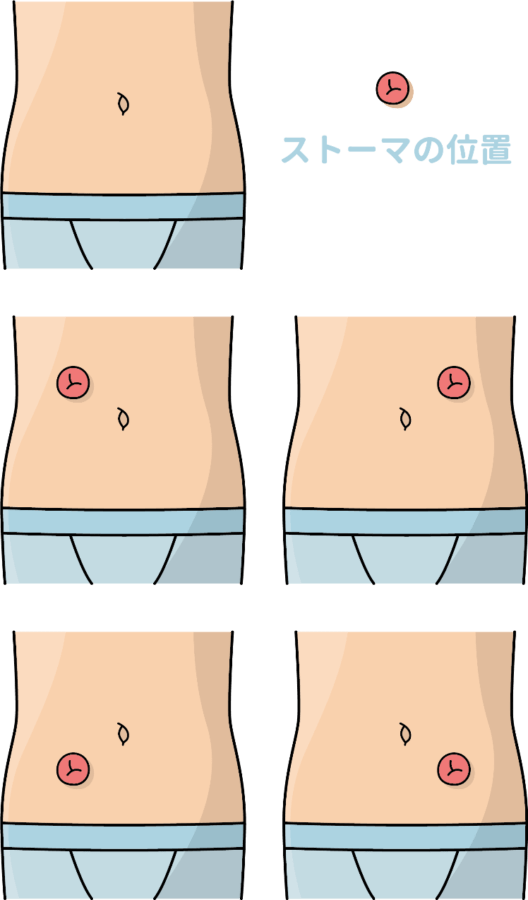

ストーマの種類

ストーマには消化管ストーマと尿路ストーマ(泌尿器ストーマ)があります。

消化管ストーマ

消化管ストーマは結腸ストーマ(上行結腸、横行結腸、下行結腸、 S 状結腸)、回腸ストーマ(小腸ストーマ)があります。

回腸ストーマは小腸の回腸の末端で作られるストーマであるため、排泄物は水溶性で量が多く、消化酵素などを含んだアルカリ性の物質となります。

消化管ストーマは、 S状結腸など肛門に近い部位に近づくにつれ、固形に近く水分が取り除かれます。

尿路ストーマ

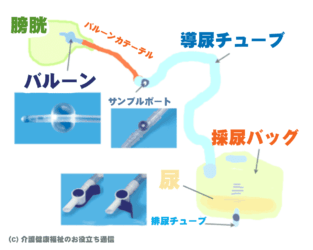

尿路ストーマには、腎瘻(じんろう)、膀胱瘻、回腸導管、尿管皮膚瘻があります。

尿路の途中の疾患のため尿道からの尿ができない場合に手術で腹壁に穴を開けて尿を排泄させます。

腎瘻(じんろう)、膀胱瘻、尿管皮膚瘻 の場合にはカテーテル留置法が用いられ、カテーテルと採尿袋で管理します。

広告

ストーマ装具の交換方法

ストーマ装具の交換は、医師・看護師が行う業務です。衛生管理をした上で、ストーマ装具の面板を皮膚から剥がしていきます。ストーマ装具の除去・装具の貼り付け交換については医療行為であるのでこの記事では省略します。

広告

ストーマ装具交換後の観察項目

ストーマ装具の交換が終わった後は、 ストーマ周辺の皮膚に出血や感染の有無がないか、排泄物に出欠の有無がないか排泄物の性質や量は適切か、患者の訴えや睡眠状態などを観察します。

広告

ストーマ袋の排泄物の破棄方法

ストーマ袋に溜まった排泄物は袋の中の1/3ぐらい溜まったら捨てることが適切です。ストーマ袋に多く溜まりすぎると排泄物の重みで粘着部の皮膚への負担がかかります。排泄物が溜まりすぎると面板の剥がれや、排泄物の漏れの原因になります。

ストーマ袋から排泄物(便)を破棄するときには、トイレに流したりします。外出先の場合には、バリアフリートイレでオストメイト対応トイレがあると高さがあり楽な姿勢で処理ができます。

ストーマから排泄物を破棄した後は、ストーマ袋の排泄口の内側トイレットペーパーや蛙で拭き取り、ストーマ袋の排泄口の外側も弁当の付着がないように拭き取ります。

広告

ストーマから出る匂いの対処法

ストーマ袋の中は腸管内と同じような状態です。たとえ排泄物の匂いが気になったとしても、ストーマ袋の中身を洗浄することは行いません。ストーマ袋の中を洗浄するわけではなく、ストーマ装具専用の消臭潤滑剤を使用することが推奨されています。またストーマの匂い対策としては、活性炭などを用いた吸着型の脱臭剤を使うこともあります。

広告

ストーマを造設している人のお風呂・入浴時の工夫

ストーマを造設している方の入浴をする時には、ちょっとした工夫をしてご本人の心理的な不安を和らげたり、もし周囲の方がいる場合にはマナーに意識して入浴できるようにしましょう。

ストーマを造設している方の入浴については医師に確認した方が良いですが、基本的に結腸ストーマ(大腸ストーマ)の場合には、装具を外してもストーマからお湯が体に入ることはなく、入浴しても問題ありません。

しかし、介護施設の浴室や多くの方が入浴するような共同浴場などの場合には、入浴時には、ストーマ袋に排泄物がある状態は避け、袋を小さくたたんで入浴するか、ミニパウチや入浴時用袋を利用するようにします。

ご自身で管理ができる方の場合には、介助者は特段ストーマに関する介助などをする必要はありません。正しくストーマ装具をつけていれば、匂いや排泄物が漏れることはなく、お湯を汚すこともありません。

ストーマの方は心理的にも気にしやすい状態にありますし、リハビリテーションや自立支援の観点からも社会復帰するときに適切な対応ができるかが影響します。介護職員としてストーマの利用者に関わる場合には、ケアマネジャーや看護師などの医療職と方針を確認しあい、一貫した支援が行えるようにしましょう!

介護の転職に役立つ記事

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)