介護保険制度の下で、要支援・要介護の認定を受けた方がサービスを利用する際、通常は被保険者証を提示し、自己負担(1割等)を支払って利用します。では、制度的に最も支援を必要とする世帯、すなわち 生活保護法 による保護を受けている方々が介護保険サービスを利用する際には、どのような仕組みになっているのでしょうか。

この記事では、生活保護法上の介護保険の位置づけ、さらに「介護券」の役割・記載要領、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)・介護サービス事業者の請求方法の流れを整理します。

このページの目次

介護券とは?

介護券とは、生活保護を受けている人が介護保険サービスを利用する際に、福祉事務所から交付される公的な証明書です。

介護保険では通常、利用者がサービス費の一部を自己負担しますが、生活保護受給者の場合はこの介護券を介して公費(介護扶助)で全額が支払われます。介護券には利用期間や公費負担者番号、受給者番号などが記載され、介護サービス事業所はこの券に基づいて国民健康保険連合会や福祉事務所に報酬を請求します。

つまり介護券は、生活保護制度における介護保険利用の根拠となる「介護扶助の証書」です。

生活保護法と介護保険サービスの位置づけ

生活保護法の中には、要介護・要支援の状態にある被保護者(生活保護を受給している者)に対して、医療扶助・介護扶助・生活扶助などの扶助制度が定められています。介護扶助は、被保護者が介護保険の給付対象であるサービスを受ける場合、また被保険者でない場合でも、必要と認められた介護サービスを「原則として現物給付」で提供する制度です。

被保護者は、通常の保険加入者と同様に介護保険の被保険者となる場合があります。例えば、65歳以上の者は第1号被保険者となり、被保険者証を持っているケースもありますが、生活保護を受給している点で保険料や自己負担の扱いが異なります。

生活保護受給者が介護保険サービスを利用した場合、原則自己負担は無い

介護保険サービスを利用した場合、所得や資産の状況に応じて1割から3割の自己負担が生じますが、生活保護受給者の場合には本来は自己負担をする部分が生活保護法による介護扶助の対象になり自己負担がゼロになります。

生活保護受給者が介護保険サービスを利用した際には、介護保険の給付割合に加えて、「介護扶助」による給付が生じる構造になっています。たとえば、65歳以上で第1号被保険者の場合、介護保険からサービス費用の9割が給付され、残り1割の自己負担分が生活保護法による介護扶助の対象になります。

たとえば、要介護3の高齢者が訪問介護を月10万円分利用した場合、通常の介護保険利用者なら1万円を自己負担しますが、生活保護受給者の場合、この1万円も介護扶助として支給されるため、本人の実質的な自己負担は0円になります。

40歳以上65歳未満で介護保険の被保険者でない場合(いわゆる「みなし第2号」や医療保険未加入の場合)は、本来介護保険給付が使えませんが、その場合は介護サービスの費用全額が介護扶助の対象になるケースもあります。

このように、生活保護制度と介護保険制度が重なりながら、被保護者の生活の最低限を守るという観点から「自己負担を軽減あるいは免除」する枠組みが整えられています。

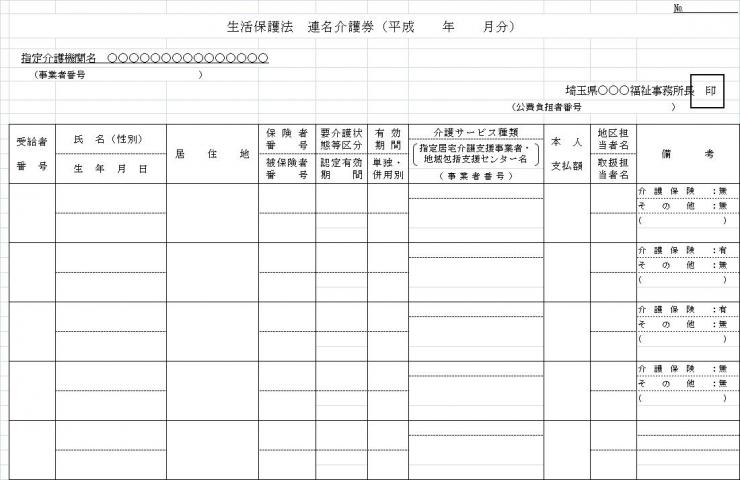

「介護券」に記載されている内容と記載要領・留意点

被保護者が介護保険サービスを利用する際、福祉事務所(市区町村の生活保護担当)から「介護券」が発行されることがあります。介護券は、被保護者であることを前提とした請求処理や利用管理を適切に行うためのもので、生活保護の人に特有の仕組みです。

介護サービス受給年月

生活保護の「介護券」に記載されている「介護サービス受給年月」には、被保護者が介護サービスを受ける年月が記載されています。

公費負担者番号

生活保護の「介護券」に記載されている「公費負担者番号」には、介護券発行福祉事務所の所定の番号八桁が記載されています。 なお、医療扶助の公費負担者番号と同一のものを使用することとしても差し支えないこととされています。

有効期間

生活保護の「介護券」に記載されている「有効期間」には、当該月のうち、介護扶助を適用する期間が記入されています。

受給者番号

生活保護の「介護券」に記載されている「受給者番号」には、レセプトの「公費受給者番号」欄にあわせ、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の算用数字を組み合わせたものが幻想記載されています。

単独・併用の別

生活保護の「介護券」に記載されている「単独・併用の別」には、生活保護単独又は介護保険若しくは公費負担医療との併用の別を記入すること。

保険者番号

生活保護の「介護券」に記載されている「保険者番号」には、介護保険被保険者の場合は介護保険被保険者証に記載の介護保険保険者番号を記入されています。

被保険者以外の者の場合は、居住地の市町村の介護保険保険者番号(被保護者が広域連合の構成市町村に居住する場合又は政令市に居住する場合には、広域連合の構成市町村の市町村番号又は政令市の行政区番号)を記入されています。なお、介護保険施設に入所中の者については、入所前の居住地又は現住地の市町村の介護保険者番号を記載することも可能となっています。

被保険者番号

生活保護の「介護券」に記載されている「被保険者番号」には、介護保険被保険者の場合 被保険者証に記載の被保険者番号を記入されています。

被保険者以外の者の場合には、福祉事務所が冒頭の一桁を英字の「H」とする固定番号が付番されています。また、県内での番号重複を避けるため二桁目から四桁目は福祉事務所コードの機関番号となっています。

介護保険サービス発行の流れとケアマネ・利用者・事業者の違い

介護券発行の流れ

- 利用対象者(生活保護受給者)が要支援・要介護認定を受ける(または被保険者でない場合にみなし認定の対象となる場合もある)

- 福祉事務所に介護扶助の申請を行い、扶助決定がなされる

- 福祉事務所が介護券を発行し、利用者・指定介護機関に交付する

- 指定介護機関が介護保険サービス(訪問介護・通所・施設入所など)を提供

- 事業者が請求にあたって、介護券記載内容をレセプト等に転記し、国保連合会等へ請求(後述)

- 福祉事務所が介護扶助分・公費分の支払いを確認・支給

ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)の対応・違い

生活保護受給者が介護保険サービスを利用する際、ケアマネジャーは通常の利用者と同様にケアプランを作成します。ただし、生活保護受給者と一般の利用者では違いがあり、注意が必要です。

生活保護受給者の場合、被保護者としての扶助決定・介護扶助制度の枠を意識し、福祉事務所との連携が求められます。

サービス提供量・費用が介護扶助の枠内であるか(支給限度額を超えないか)を確認する必要がありまが、介護券は「介護扶助の決定を示す証書」で、支給限度額やサービス提供量そのものは示していないため、ケアマネは介護券の内容だけで費用枠を判断することはできません。

実際の確認方法としては、

・介護券で、介護扶助の対象であることと期間を確認

・支給決定通知書または介護扶助決定通知(福祉事務所発行)で、サービス種別・金額・限度額を確認

みなし第2号等被保険者でないケースでは、保険給付がなく、サービス利用費用が介護扶助対象となるため、ケアプラン作成時に「他法他施策の活用可能性」や「自己負担ゼロ」になりうるという点を検討することが重要です。

指定介護サービス事業者の請求方法・処理方法

生活保護受給者に介護保険サービスを提供した場合、請求処理には次のような特徴があります。

介護保険給付(保険給付)と公費給付(介護扶助)等の適用が分かれるため、請求書明細に「保険給付率」「公費給付率」「公費負担者番号」「公費受給者番号」を正確に記載する必要があります。

例えば65歳以上で第1号被保険者の場合、保険給付率9割・介護扶助(公費)1割という構成になります。

介護券記載の「本人支払額」「受給者番号」などをレセプトに転記し、福祉事務所が交付した介護券に基づいた請求であるかを、事業者が適切に管理・保存する必要があります。

福祉事務所による扶助決定の内容(サービス利用の有無・期間・適用範囲)を超えてサービスを提供した場合、介護扶助としての給付対象外となるため、事業者・ケアマネ双方で支給限度や扶助範囲を確認することが求められます。

注意すべきポイントと制度運用上の留意点

生活保護受給者であっても、利用可能な介護保険サービスの範囲には制限があります。

たとえば、他の制度(障害者総合支援法など)で給付を受けられる場合にはそちらを優先すべきという規定があります。

介護券の発行・管理・請求の流れを適切に運用しないと、福祉事務所・事業者双方で過誤請求・返還事務が発生するリスクがあります。介護券交付処理簿・公費受給者別一覧表等を用いた照合作業が重要です。

ケアプラン作成時には、「生活」「家庭環境」「地域の支援資源」など福祉的視点を重視する必要があります。制度上、生活保護受給者は最低限度の生活を保障される立場であり、サービス提供量や費用が過剰にならないよう、ケアマネ・福祉事務所・事業者が協働して適正なプランを作成・実行することが求められます。

事業者側では、保険・公費両面の請求ルールを把握しておくことが、経営的にもリスク管理的にも不可欠です。特に公費(介護扶助)部分は福祉事務所の決定内容に依存するため、契約書類・介護券控・請求明細などを適切に保管しておく必要があります。

まとめ

生活保護制度と介護保険制度のクロスオーバーは、被保護者が安心して介護サービスを受けるための重要な仕組みです。介護券は、その運用上のハブとなる書類であり、利用者・ケアマネ・事業者・福祉事務所がそれぞれ役割を果たすことで制度の信頼性が担保されます。特に福祉・介護分野で働く専門職においては、生活保護受給者であっても「自己負担なし」等の特例があること、ケアプラン作成時に福祉的アプローチが必要であること、公費・保険・請求の仕組みを整理しておくことが重要です。

介護券の記載要領や請求フローを理解し、適切に運用していくことは、制度の適正な実施、そして被保護者の尊厳ある暮らしを支えるうえでも不可欠です。今後、制度改正や地域実践の動きをフォローしながら、専門職として適応できる体制を整えていきましょう。