介護保険被保険者証について記載されている内容や保険証の見本、どんな時に使うか、認定の有効期間、介護保険負担割合証との違いなどについて詳しく紹介します。

このページの目次

険被保険者証とは

介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、期間が経過するのとともに変化していることが想定されます。介護保険法では、ある程度の期間継続して、生活上の介護や支援が必要と見込まれる方を要介護状態や要支援状態と認定しています。

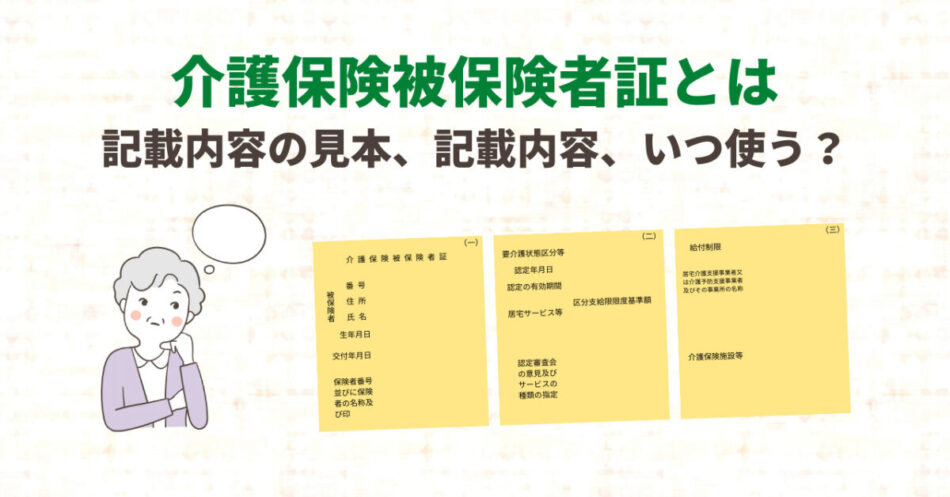

介護保険被保険者証に記載されている内容

介護保険被保険者証の有効期間の近くには、以下のような内容が掲載されています。

- 要介護状態区分等・・・要介護1~5、要支援1,2、事業対象者 のいずれかが記載されます。

- 認定年月日・・・要介護状態であることを認定した日が記載されます。

- 認定有効期間・・・要介護状態や要支援状態と認定した期間を、介護保険の要介護度の認定有効期間といいます。

- 区分支給限度支給額・・・要介護1~5、要支援1,2、事業対象者の認定に応じて、介護保険から給付される1か月あたりの上限額が記載されます。

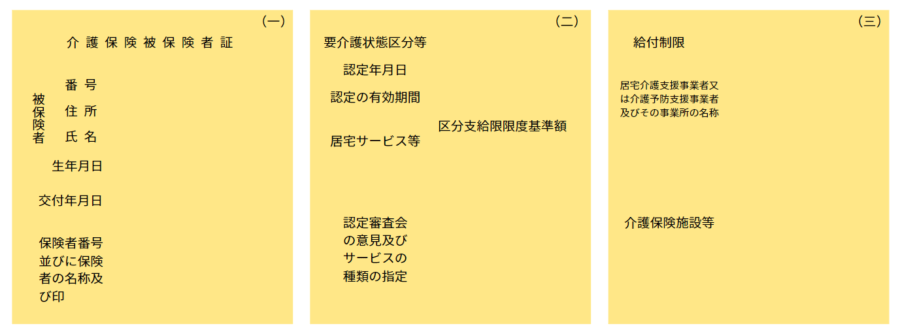

介護保険被保険者証の見本

こちらが介護保険被保険者証の見本です。介護保険被保険者証は、このような項目が記載されたものです。

広告

介護保険被保険者証はいつ使う?

介護保険被保険者証は、以下のようなときに使います。

要介護認定を申請するとき

申請書に介護保険被保険者証を添付して市区町村の窓口に提出します。

※認定された要介護度区分状態や、サービスの利用限度額などが記載されて返送されます。

介護(予防)サービス計画を作成するとき

介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成依頼を市区町村の窓口に届け出るときには介護保険被保険者証を添付します。

計画作成する居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に提示します。

介護(予防)サービスを利用するとき

介護保険サービス(予防サービス)を利用するときには、サービス提供事業者に提示します。事業者は利用者の提示した介護保険被保険者証を確認することが求められています。

広告

介護保険被保険者証の有効期限

初回の介護保険要介護認定の認定期間・認定有効期間

初めて介護保険の認定を受けるための申請をして、介護度の認定が出た場合、有効期間は要介護・要支援状態の継続見込み期間と対応し、原則として初回の認定有効期間は6か月間です。申請をしてから認定が出るまで1か月から2か月かかります。

初回の認定の場合には、効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合には、申請月とその後の6か月間が有効期間となります。

要介護認定の更新の場合の認定有効期間

更新認定にかかる有効期間は平成30年3月まで最大24か月(2年)とされていました。

令和3年4月1日(2021年4月1日)から、要介護認定で更新の前後で要介護度の変更がない方については、更新認定有効期間は最長で48か月(4年)に延長されます。

要支援認定の更新の場合の認定有効期間

要支援認定の更新認定期間は最長で36か月(3年)です。

広告

介護保険被保険者証をなくした場合再発行してもらえる?

なくした場合などには再発行も可能です。本人またはご家族、代理人により、各市区町村への申請が必要です。

広告

介護保険被保険者証と負担割合証との違い

この記事では、介護保険被保険者証について紹介しました。介護保険被保険者証は、要介護度、認定の有効期間、区分支給限度支給額などが記載されているものです。

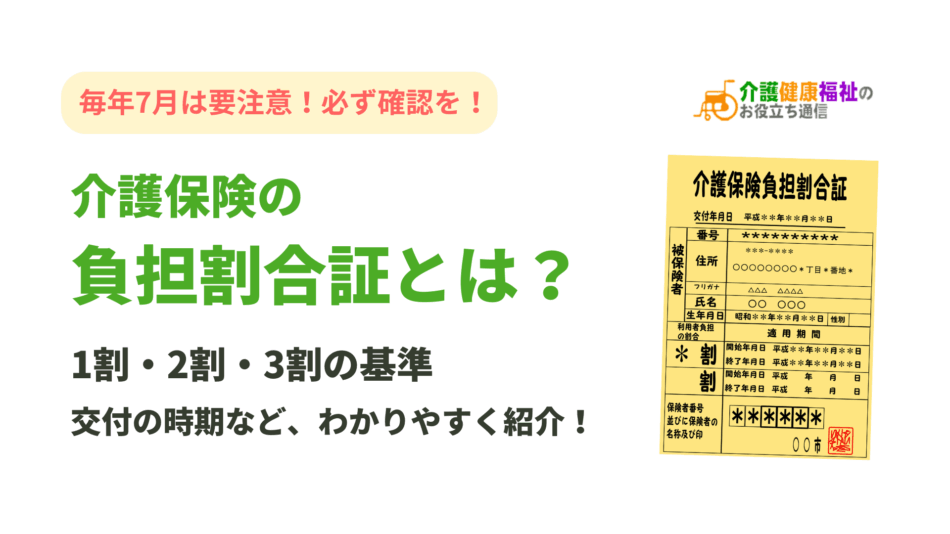

介護保険負担割合証とは

介護保険では要介護度に応じた区分支給限度額がありますが、介護保険負担割合証とは、要支援や要介護認定を受けている方が介護サービスを利用する際の負担割合を適切に示したものです。負担割合は世帯構成の変更や住民税の更生等により年度途中で変更になる場合があり、その際は変更された負担割合証が発行されます。

ざっくりとした判定基準になります。

負担割合の詳細な判定基準は以下の記事をご確認ください。

介護保険負担割合証は毎年7月中に、介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者へ送られます。有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。

介護サービスを受けるときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証をサービス事業者に提示します。

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)