「ワークライフバランス」という言葉は、かつて働きすぎを是正し、人々が心身の健康や家庭との時間を取り戻すための希望の象徴として登場しました。しかし近年、この理念が極端に整備されすぎた結果、働きたい人が働けない、成果を出したい人が評価されにくいという新たな矛盾も生まれています。介護や育児と仕事の両立支援が進む一方で、仕事量の偏りや生産性の低下、モチベーションの喪失といった課題も顕在化しています。

この記事では、ワークライフバランスの歴史や日本・海外の取り組みを踏まえながら、福祉の視点でその意義を再考し、「働きたい人は働ける」「休みたい人は休める」多様な社会のあり方を考えます。

このページの目次

「働き方改革」とともに広がったワークライフバランスの理念

「ワークライフバランス(Work–Life Balance)」という言葉は、1970年代に欧米で広まった概念で、過重労働による家庭崩壊や女性の社会進出の遅れなどへの反省から生まれました。

日本では2007年に政府が「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を策定し、長時間労働の是正や育児・介護と仕事の両立支援を柱とした政策が始まりました。以降、「働き方改革」とともにこの言葉は社会全体に浸透し、企業でも時短勤務や在宅勤務、育児・介護休業の整備が進みました。

福祉的観点からも、過労死やメンタルヘルス不調を防ぎ、家族関係の安定や心身の健康を守る意味で、ワークライフバランスは欠かせない考え方として広く支持されています。

我が国の社会は、人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず、仕事と生活が両立しにくい現実に直面している。

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければならない。

仕事と生活の調和と経済成長は車の両輪であり、若者が経済的に自立し、性や年齢などに関わらず誰もが意欲と能力を発揮して労働市場に参加することは、我が国の活力と成長力を高め、ひいては、少子化の流れを変え、持続可能な社会の実現にも資することとなる。

そのような社会の実現に向けて、国民一人ひとりが積極的に取り組めるよう、ここに、仕事と生活の調和の必要性、目指すべき社会の姿を示し、新たな決意の下、官民一体となって取り組んでいくため、政労使の合意により本憲章を策定する。

あくまでも調和・バランスであり、制限ではなく選択の保障

ワークライフバランスの話が出ると、仕事よりも家庭やプライベートを大切にすべきという印象を多くの人が持っていると思います。ワークライフバランスという言葉が広まった1970年~2010年くらいの間は、どちらかと言うと働きすぎてしまう人や、働かせすぎてしまう組織が多かったことが問題であったため、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章の中でも「働きたい人は働けばよい」という直接的な文言は記載はなく、働きたい意欲ある人が力を発揮できる社会であるべきという、働く自由の尊重という方向性です。

就労による経済的自立が可能な社会

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。

健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。

多様な働き方・生き方が選択できる社会

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。

働きたい人、働きたいときにガッツリ働く権利もライフワークバランス

働く時間や休憩のことなどは、労働基準法などの法律で定められていますし、長時間や深夜早朝に働いた場合の賃金についても基準が決まっています。

そのルールの中で、雇用主と従業員が同意の上で働くのであれば、ワークの比重が大きい生活をしてもよいですし、ライフの比重が大きいときがあってもそれぞれ認め合えればよいです。仕事をそんなに頑張れない人もいるんだから配慮して制限して周りに合わせてほしいという意見もありますが、どちらに比重を置くことも認められることが大切です。

政治家やNPOなどでは、頭ごなしに働くことを抑制的に制限するような活動が多いように感じますが、お金を稼ぎたいときや、やり遂げたい仕事があるときなど、仕事を頑張りたいときに働けることもワークライフバランスの観点としては大切です。

国と企業によるワークライフバランスの取り組み

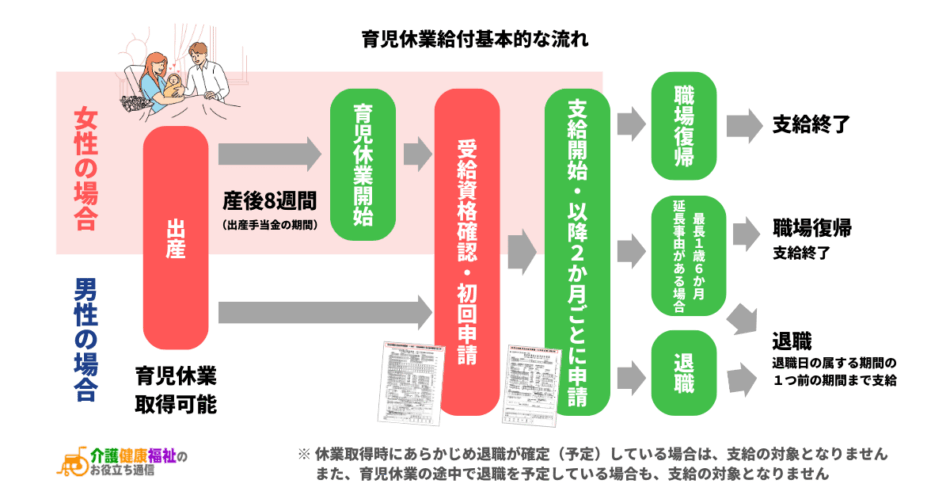

厚生労働省の調査によると、正社員の年間労働時間は2010年から2023年にかけて約200時間減少しました。また、育児休業の取得率も女性で85%、男性で17%と、10年前に比べて大きく改善しています。

企業では「ノー残業デー」や「有給取得促進」「フレックス制度」「リモートワーク」などが導入され、働く人が家庭や私生活を大切にできる環境が整いつつあります。これらは離職率の低下や女性の就労継続、メンタルヘルスの安定など、確かな成果を生み出しています。

極端なワークライフバランスの整備がもたらす問題点

しかし、ワークライフバランスを「過度に整備しすぎる」ことで生じる歪みもあります。制度上の配慮が行き過ぎると、実際には働きたい人が働きにくい社会を生む結果となりかねません。

医療の現場で手術中に決められた退勤時間が来たからそこで手術終了とはいきませんし、急な災害が起きたらインフラ関係のエッセンシャルワーカーの方々や公務員の方々などたくさんの人が、家庭やプライベートよりも仕事を優先しなければならないことも出てきます。その代わりに何もないときには少しゆとりのある仕事とプライベートで過ごしてもらう余裕でバランスを取っていくこともワークライフバランスです。

働くことは悪だという錯覚と圧力

介護や育児で時短勤務をする人が増える一方、その負担が他の職員に偏り、不公平感や不満を生んでいる職場も少なくありません。「休むことが正義」「頑張るのは悪」といった空気が生まれ、仕事へのモチベーションを削ぐケースもあります。

また、成果を上げたい人や働き盛りの世代が、「働きすぎると叱られる」「上司が残ると部下が帰れない」といった理由で能力を発揮できない現実もあります。結果として、組織全体の生産性や士気が低下する懸念が指摘されています。

日本は停滞している、日本は閉塞感が強いと言われることがありますが、このように頑張りたい人や前に進めたい人が周りに配慮して何もできなくなったり、ワークライフバランスを捨ててまで頑張るのはルール違反とばかりに抑え込むことも、日本の閉塞感になっていると思います。今の日本では、過去に過労死などが問題になった背景から、頑張らせ過ぎないことを学び、制度化したりしてきましたが、「頑張って働くことは悪いことだ」というような錯覚に陥っています。そして、メディアでも制度面でも頑張る人達側に配慮を求めたり、頑張っても徴税や社会制度面で大きな不利になるなど、なるべく頑張れないような方向に行き過ぎてしまった感じもあります。

海外のワークライフバランス事情、「短く働く」ではなく「充実して働く」へ

海外では、ワークライフバランスの意味合いが日本とは少し異なります。

北欧諸国では、短時間勤務でも高い生産性を発揮する「集中型労働」が定着しており、休暇や家庭時間は「再充電のための時間」として文化的に尊重されています。例えばスウェーデンでは、17時以降はメールの返信をしない慣習があり、それが企業文化として根づいています。

一方、アメリカでは「ワークライフインテグレーション(Work–Life Integration)」という考え方が広がり、仕事と生活を完全に分けるのではなく、個人の価値観に沿って柔軟に融合させるスタイルが主流です。家庭で働くことも、仕事の合間に趣味や家族の時間を持つことも、本人の裁量に委ねられています。

このように、海外では「時間の短縮」よりも「仕事への主体的な関わり方」が重視されており、日本のように一律的に労働を制限する発想とは異なります。

「ワークエンゲージメント」という新しい考え方へ

近年、世界的に注目されているのが「ワークエンゲージメント(Work Engagement)」という考え方です。これは、仕事に熱意を持ち、やりがいを感じながら前向きに取り組む心理的状態を指します。ウェルビーイング経営(Well-being)のなども注目されていますしね。

ワークエンゲージメントという考え方では、単に「仕事を減らす」ことではなく、「仕事を通じて自己実現する」ことに価値を置く点が特徴です。オランダやフィンランドなどでは、この考え方がメンタルヘルスや生産性の向上に寄与することが科学的にも確認されています。

日本では、ワークライフバランスという価値観を重視して育ってきた世代の仕事との向き合い方として、できるだけ仕事に没入しないで適当に済ませてプライベートを充実させるべきという人と、仕事での成果と自己実現を重ねて考えて重視しているという人に両極端に分かれている印象です。

ワークライフバランスが時間の分配に焦点を当てたのに対し、ワークエンゲージメントは仕事への関わり方に焦点を当てるものであり、次世代の働き方の指針といえるでしょう。

「働きたい人」と「支え合う人」が共存する職場へ

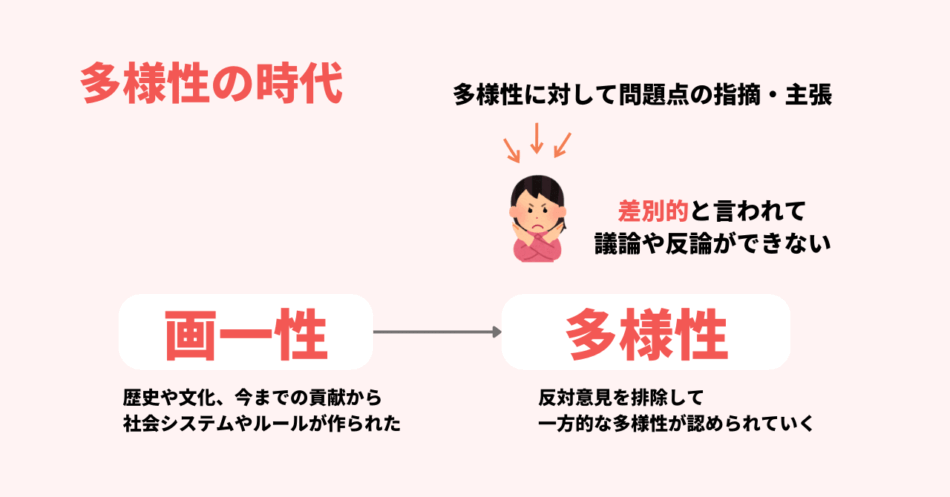

本来の多様性とは、全員が同じ働き方をすることではなく、「それぞれの生き方を尊重すること」です。

子育てや介護を優先したい人が安心して働けるように配慮する一方で、仕事に情熱を注ぎたい人がその成果を正当に評価され、応援される社会であるべきです。

やらなくてはいけない仕事が100あるとしたら、だれかが90になったら誰かが10補わないとその組織としての生産性は落ちてしまいます。

世の中どこでもそうですが、余裕や意欲、思いやりのある誰かが補ってくれて成り立っています。「いつも頑張ってくれてありがとうございます。お体に気をつけてくださいね」と声をかけ合い、成果を出す人が正当に評価される文化こそ、真の福祉的社会の姿ではないでしょうか。介護福祉で多いですが、ルールとして決められたサービスや提供範囲を越えて、その人だけがルール違反な過剰サービスなどをする方向に頑張るのは論外で、組織の中で再現性のある仕事をしていることが前提になります。

日本的価値観の転換「助け合い」と「努力の承認」

日本社会では、「頑張れる人が頑張れない人を支えるべき」という考えが根強くあります。しかしその一方で、努力する人が正当に報われにくい構造が存在します。日本の社会構造としても、頑張って社会に貢献して稼いだ人からたくさんの税金や社会保険料を取り、それが弱者や収入の少ない人に分配される仕組みです。国家として多少の累進性と再分配は仕方ないですが、ライフワークバランスや均一労働が行き過ぎると、社会主義国家のようになる可能性もあります。

本来の福祉は「弱者保護」だけでなく、「誰もがそれぞれの力を発揮できる社会」をつくることにあります。マイノリティに配慮しすぎる多様性ではなく、強く推進する人も評価される多様性であるべきです。

ワークライフバランスを見直すことは、単なる労働時間の議論ではなく、日本社会の価値観を再構築するチャンスでもあります。助け合いと努力の両方を称え合える文化が、次の時代の土台となるでしょう。

まとめ

ワークライフバランスの本質は、制度で一律に整えることではなく、「自分で選べる自由」を確保することにあります。

ライフステージや健康状態、家庭の事情に応じて働き方を選び、その結果として頑張った人が報われる仕組みを社会全体で支えることが、真の多様性です。

働く人が互いを思いやりながら高め合う。義理と人情のよいところを受け継ぐ。そのような社会こそが、福祉国家として成熟した日本の次なる理想ではないでしょうか。