学校給食では、ほんの少しの残食や食品ロスでも「子どもに食べ物の大切さを教えるべき」と強く問題視され、調理員や教師が改善を求められます。しかし、介護施設ではどうでしょうか。同じく公費が投入され、1食あたりのコストも高いにもかかわらず、「味がしない」「量が多すぎる」「食べられない」と残される食事が大量に発生しても、その実態は統計にも議論にもほとんど上がりません。

介護施設での食事が大量に残されて廃棄されている現実は、人手や介護保険(税金)からもコストをかけて準備されているのに、社会的には見えないフードロスとして埋もれているのです。この非対称を、まずは現場に寄り添いながら共有し、考えることから始めたいと思います。

このページの目次

介護施設の食品ロスが見えない理由① 国の統計の盲点

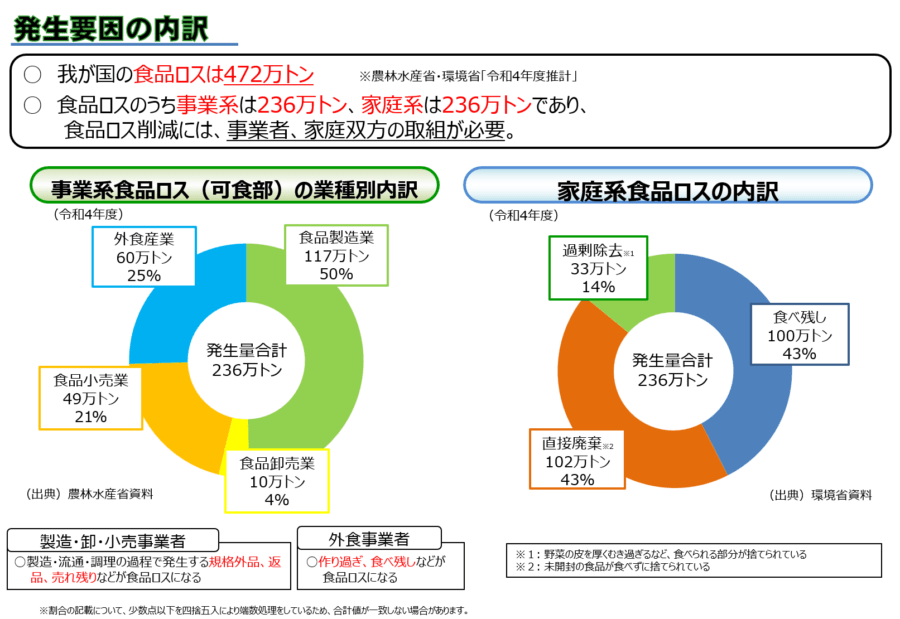

引用:消費者庁 食品ロスについて知ろう(2025年8月24日引用)

日本の食品ロスは年間約472万トン。うち事業系と家庭系がほぼ半々という全体像は政府が毎年公表していますが、事業系の内訳は食品製造・卸・小売・外食を基軸に積み上げられ、医療・介護のセクターは単独のカテゴリとして現れません。制度上の「食品関連事業者」もこの業種群を想定しており、病院や福祉施設の直営給食は調査の対象外です。つまり見えないのではなく見ていない構造が最初から介護施設の食品ロスは見ようとしていないのです。

介護施設の食品ロスが見えない理由② 話題化の非対称

コンビニの廃棄は「3分の1ルール」や値引き慣行の是正とセットで社会的議題化され、業界も納品期限の緩和など具体策を発信してきました。対して病院・介護は守秘的で患者・入所者の個別事情に配慮が要るため、残食の可視化や数値の横串が立ちにくい。結果として、社会の認知と政策の照射が偏っている現実があります。

病院・介護の現実、食費定額制がもたらす同じお金払うのにもったいない

医療では入院時食事療養費として患者の自己負担は1食あたりの標準額で定められ、介護施設でも食費は日額・月額で契約・基準額が運用されます。飲食店では小盛にすると割り引かれることもありますが、介護施設では、喫食量に応じて料金が下がる仕組みは一般的ではありません。家族は「お金を払っている以上、普通量を」と望み、施設は安全・衛生と人員配置を守りつつ規格化された食数を準備する。こうして残しても減額されない/減らしても評価されない構造が、静かなロスを常態化させます。

それでも現場で各施設ごとの工夫はある

公的な横断統計は乏しくても、病院や社会福祉法人が独自に残食の低減へ挑む事例はあります。病院内での啓発から献立改善に取り組むケース、特養が急速凍結を活用して個々の嚥下・嗜好・その日の体調に合わせて提供量を細かく調整し、食べ残しゼロへ近づけたケースなど、工夫は確かにあります。

学校給食との非対称、子どもは可視化、高齢者は不可視化

学校給食については国が調査研究や実践マニュアルを整備し、残食の実態や削減手法が共有されています。「量が多すぎる」「給食時間が短い」などの理由で、食品廃棄物・食品ロスが発生しているという調査結果も環境省や農林水産省、文部科学省などからも調査結果が出されています。

対照的に、病院・介護の食べ残しや過剰提供の実数・要因分析は、国の公開資料で体系的に追えません。社会が子どもの「食育」を丁寧に語る一方、高齢者の食の尊厳とロスは統計の外縁にとどまっています。このギャップに光を当てる必要があります。

文部科学省が外部に委託した調査だとその調査の経緯を以下のように説明しています。

第1章 調査研究の概要

1-1 背景と目的

食品ロスや貧困、地球環境の悪化に関して国際的な関心が高まる中、2015 年の国連サミットで示された SDGs に、「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」という目標が盛り込まれた。

2019 年、日本においても「食品ロス削減推進法」が施行され、政府や自治体、企業において食品ロス削減に向けた取組が広がりつつあり、学校現場においても、学校給食実施に伴い発生する食品廃棄物の3Rを促進するとともに、食育の観点からも、児童生徒に対して、教科等の中で食べ物の大切さや作り手への感謝の気持ちを抱かせることなど、児童生徒の食品ロス削減に関する理解増進も図られている。

一方で、学校給食の実施に伴う食品廃棄物は継続的に発生しており、食品廃棄物を減らす工夫や発生した際の再生利用の取組を進めていく必要があるところ、自治体や各学校におけるノウハウ不足、関係機関との連携などで課題もある。

このため、本調査研究では、都道府県・指定都市教育委員会、市区町村教育委員会へアンケート調査を行い、学校給食における食品ロス削減に向けた取組について実態を把握した上で、取組を行っている教育委員会を抽出してヒアリングを行う。これにより、学校給食における食品ロス削減に係る課題を明らかにするとともに、事例を収集・分析することとする。引用:令和4年度文部科学省委託調査 学校給食における食品ロス削減に関する調査研究 報告書(令和5年3月)株式会社リベルタス・コンサルティング

高齢者介護の分野では、もっとひどい状況にあるはずですが、見て見ぬふりをしているのが不思議でなりません。2015 年の国連サミットで示された SDGs に、「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」という目標が盛り込まれたらしいですが、高齢者分野は聖域になってしまっています。

学校給食無償化が進まないが、介護施設では食費1日300円

学校給食は、全国平均で小学校が1食あたり約260円、中学校で約330円という価格で提供されています。令和3年度の調査では、小学校の給食費は月額約4,477円、中学校で5,121円とされており、一部低所得世帯には補助があるものの、多くの家庭は毎日200〜300円ほどを負担して支えています。一応「税金でまかなわれている」とはいっても、家庭や学校現場には「残すな」「無駄をなくせ」という厳しい視線が働いています(小学校:約260円、中学校:約330円 )

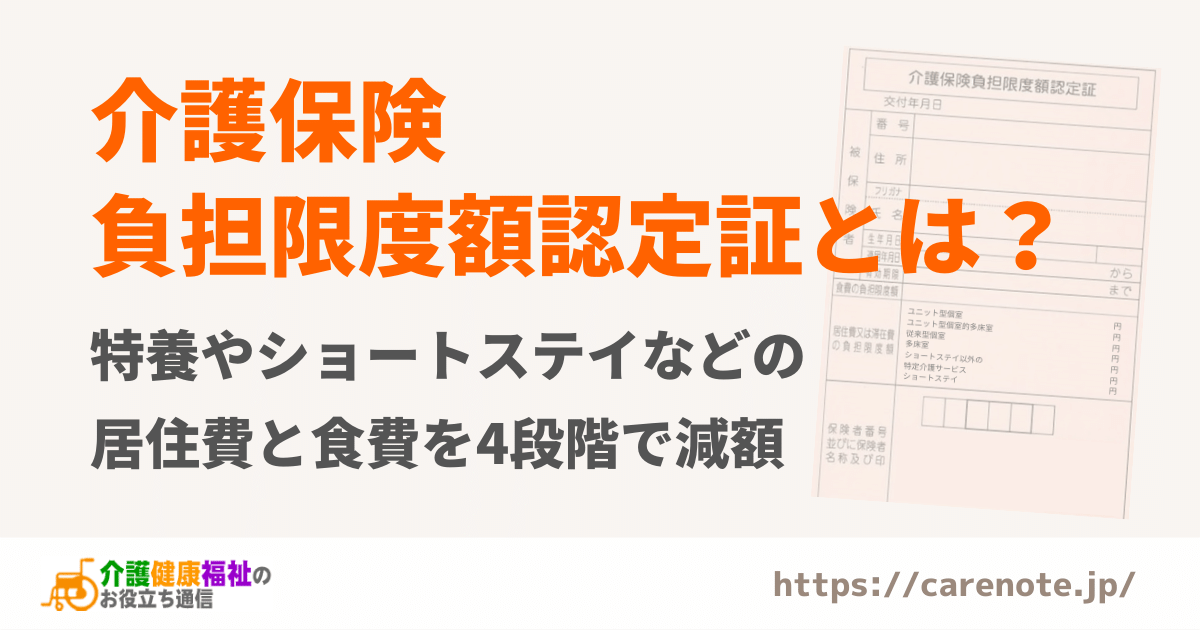

一方、介護施設では状況はまったく異なります。特別養護老人ホームなどの介護施設では、食費の基準額が1日あたり1,445円と設定されており、実際には食材費と調理人件費を含めたコストが1,754円程度かかっていますが、介護保険に負担限度額認定制度があり、利用者の自己負担は住民税非課税世帯で第1段階だと1日300円です。つまり、実際に1食600円相当の食事を提供していても、利用者負担は約100円、残りは公費で賄われています(基準費用額1,445円、実費1,753円、差額はほぼ税金で補填 )

このように高齢者に対して手厚い食費支援があるにも関わらず、現場では「味が薄い」「量が多すぎる」「食べられない」という理由で食べ残しが非常に多い実態があります。子どもたちの給食では「もったいない」と教育され、調理員や教師が残食を増やさないために丁寧に工夫するといった取り組みが行われます。介護現場でも現場レベルではなんとか食べてもらおうと工夫はしていますが、同様のロスが社会的にほとんど認識・議論されることがありません。

この非対称こそ、制度設計と世代間の公平性を問う重要な視点です。学校給食の無償化が進まない現実と、介護施設では実質的に安価(1食100円という負担)な食事が提供されて大量に残される現状。この差こそ、私たちが再考すべき社会の優先順位と価値観のギャップと言えるでしょう。

まずは現場へのリスペクトから

「食べてくれない」現実と最前線の努力を、現場の皆さんが一番知っています。だからこそ、責めるのではなく、調理方式や提供量の柔軟化、時間帯・食形態の細分化、嗜好・嚥下に寄り添う個別化、残食の計測とフィードバックなど、現場レベルではいろいろな工夫がされています。しかし、なんとかして食べてもらおうという工夫はしても、提供する食事量を減らすことや、食べられる分だけということは、後から尊厳や虐待などの指摘をされる可能性もあり現場ではなかなかできません。食事が少なくて良い人には少なくて良いなりの適量を提供するということを、制度として認めるような仕組みにならないとできないです。提供されたら、介護職員としてはもったいないからなんとか食べさせるというプレッシャーもあり、食べたくない利用者も食べさせる介護職員も負担が大きくなります。

コンビニの廃棄が議題化できたように、医療・介護のロスもまずは学校給食に行っていることと同様の調査を行うべきです。そして見える化をすれば問題であることは浮き彫りになります。介護の現場レベルでは、大量の残飯を見て、食事の介助を行っている職員も調理を担当している人もたくさんの人がもったいないと感じています。

可視化→制度設計へ

学校給食の分野ではフードロスが可視化されて問題にされ、食育の一環として子どもたちにも伝えられています。昔に比べれば子供たちの好き嫌いや食べ物を残すことはあるかと思いますが、それでもなるべく残さないようにしようという気持ちは多くの子どもが抱いています。

高齢者施設はどうでしょうか?提供された食事が大量に残り、廃棄されるのが当たり前になっていませんか?

言い方悪いですが、食事が毎日毎食のお供え物のような状態になっていて、ほぼ手付かずで廃棄されるケースもあります。

まずどれぐらい残っているかのデータも公的には取得しない状態で、高齢者や要介護者自身が「食事を減らしてほしい」「食べたくない」と言ってもほぼ1人前提供し、それがそのまま廃棄される現実です。介護施設としても利用者が摂取した食事量の部分は記録を残していますが、反対に残量を集計する作業はほとんど行われません。集計したところで、食事を減らすと虐待のような受け取り方をされてしまうので、調べたところで減らすことができないからノーアクションになりがちです。

学校給食が公的な食事だからといろいろ細かく費用や廃棄の問題で指摘されますが、特別養護老人ホームやショートステイなども負担限度額認定を受ければ公費で食費が賄われるので同じようなものです。しかし、高齢者にはしっかり食事を提供して無駄になっても仕方ない、食事も満足に与えないのは尊厳に関わるなどと言う過剰な人権意識からか、この問題が全く議論されません。

国の食品ロス政策は前進していますが、医療・介護の現場を外縁に置かない次の一歩が必要です。