作業療法は医療や福祉の中でいろいろ取り入れられていますが、多くの場合は手芸や手作業のようなものが作業療法だと思われています。2018年、日本作業療法学会は「作業療法の定義」について見直しを行い、再定義をまとめました。

このページの目次

作業療法士とは

作業療法士とは、法律上は以下のように定められています。

厚生労働大臣の免許を受けて、「作業療法士」の名称を用いて、医師の指示の下に、「作業療法」を行うことを業とする者。

理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日法律第137号)より

作業療法士(OT)が行うリハビリの目的は、「身体障害者と精神障害者の応用動作能力と社会的適応能力を回復させること」と言われます。

作業療法士の行う仕事は、具体的には手工芸(折り紙、木工、陶芸、編み物等)や芸術(音楽、絵画、塗り絵、書道、俳句等)、遊び(トランプ、将棋、オセロ、パズル等)やスポーツ(散歩、体操、ゲートボール、ダンス等)等の「創作活動やレクリエーション」、日常動作(食事、料理、掃除、読書等)である「生活活動」等の「行為(作業)」を通し、次の段階である「社会復帰する為の訓練」をさせて、日常生活をスムーズに送るための複合的な動作が可能になるよう、リハビリテーションを行います。

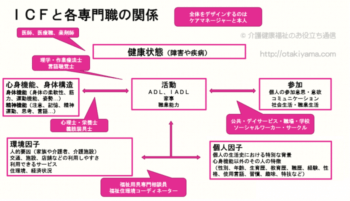

医療や福祉の世界では、いろいろな専門職がいます。

専門職には専門的知識、専門的技術があることはもちろんですが、専門的な知識技術を対象者に有益に使用していくための価値観、倫理観が存在します。

医療や福祉の世界では、常に価値観は変化します。また、人間の生活や生き方が多様になったり、技術革新が進んだりすると指針になる考え方が変わっていきます。医療も福祉もチームの中でその専門性を知ってもらいつつ、取り入れてもらい、うまく活かしながら協力していく中で、そもそも作業療法というのは何なのかということを決めなくてはなりません。

作業療法とは何なのかということについて、協会ではかなり時間をかけて話し合ってきたと発表されており、それだけ定義というものは大切なものです。

広告

作業療法の新定義とは

日本作業療法士協会が定める作業療法の定義は「作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。」に改定されます。

日本作業療法士協会 作業療法の定義(改定案)

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。

(註釈)

- 作業療法は「人は作業を通して健康や幸福になる」という基本理念と学術的根拠に基づいて行われる。

- 作業療法の対象となる人々とは、身体、精神、発達、高齢期の障害や、環境への不適応により、日々の作業に困難が生じている、またはそれが予測される人や集団を指す。

- 作業には、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれる。

- 作業には、人々ができるようになりたいこと、できる必要があること、できることが期待されていることなど、個別的な目的や価値が含まれる。

- 作業に焦点を当てた実践には、心身機能の回復、維持、あるいは低下を予防する手段としての作業の利用と、その作業自体を練習し、できるようにしていくという目的としての作業の利用、およびこれらを達成するための環境への働きかけが含まれる。

引用:第4号議案 作業療法の定義改定承認の件, 平成30年度定時社員総会議案書(5/7), 一般社団法人 日本作業療法士協会

人々の健康と幸福を促進するために

作業療法の目的は、人々の健康と幸福を促進することと定めました。

医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる

作業療法の領域は、医療、保健、福祉、教育、作業の領域で行われるものとされました。

作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す

作業とは何かということがわかりにくい部分ですが、作業とは「対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為」と定めています。

作業という言葉だけを聞くと、昔の内職のように一人でただ淡々と同じことを繰り返すようなイメージが湧きますが、そのようなものでなく、目的や価値を持つ生活行為としています。

- 作業には、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれる。

- 作業には、人々ができるようになりたいこと、できる必要があること、できることが期待されていることなど、個別的な目的や価値が含まれる。

- 作業に焦点を当てた実践には、心身機能の回復、維持、あるいは低下を予防する手段としての作業の利用と、その作業自体を練習し、できるようにしていくという目的としての作業の利用、およびこれらを達成するための環境への働きかけが含まれる。

広告

世界作業療法士連盟の作業療法の定義とは

世界作業療法士連盟による「作業療法」の定義(2012年)

作業療法は、作業を通して健康と安寧を促進することに関心をもつ、クライエント中心の健康関連専門職である。作業療法の主な目標は、日常生活の活動に人々が参加できるようになることである。作業療法士は、人々や社会の人と一緒に、彼らがしたいこと、必要なこと、期待されることに関する作業ができるようになることをしたり、彼らの作業への関わりをサポートするために環境や作業を修正したりすることで、アウトカムを達成する。

作業療法の主な目標は、日常生活の活動に人々が参加できるようになること

作業療法の目標は、日常生活の活動に人々が参加できるようになることとされています。

わかりにくいので、日常生活の活動に人々が参加できていない状態を考えてみると、ボーっと食って寝てという感じでしょうか。

日本作業療法士協会が定めた作業療法の定義のように、生活の中に目的と価値のある生活行為を増やしていき、それがその人の個性やコミュニティの活性などにつながることを目指しているものだと思います。

広告

作業療法に含まれる業務

今まで紹介してきたのは作業療法の定義についてですが、平成22年4月30日の医政発0430第1号「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」で、作業療法の範囲は以下のように紹介されています。こちらは、日本の医療スタッフとしての作業療法士がチームの中でどう活躍するかを整理、周知するために通知されたものです。

作業療法の業務

- 移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するADL訓練

- 家事、外出等のIADL訓練

- 作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の職業関連活動の訓練

- 福祉用具の使用等に関する訓練

- 退院後の住環境への適応訓練

- 発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション

広告

自分たちの仕事の定義について時代に合わせて考えることは大切

仕事をしていると、目の前の仕事をどうこなしていくかや、変化のない中で何か刺激はないかなど、なんとなく仕事の本質や意義が頭から離れてしまうことがあります。

働き始めて数年は学校で教わった価値観で通用するかもしれませんが、時代が変わっていき、業界の価値観が変わったり、医療介護のハード面が進化したりしていくうちに、自分たちの仕事が時代遅れになっていくこともあります。

チームで働く中で、時代や多職種が求めるような倫理観、介入目的を共有できるように職種が進歩していかないとなりません。

仕事を定義し、専門性と専門性から派生して貢献できる分野などを常に整理して発信して行く動きは、これからも作業療法以外にも広がっていく気がします。自分たちの仕事がどんなものかを定めて、それをみんなに知ってもらえると、チームでケアしていくときの誤解が少なくなりますし、相手の専門性がわかっていれば相談や助言を求めやすくなります。

世界は押し付けの治療や、与える介護を行う時代から、人権や個性などを尊重した内容にステップアップしています。

医療という尺度でのみその人を見ていたら診かた、考え方は進歩しにくいですが、その人にとって、自分たちの専門性はどう生かしていけるかという点でみていき、職種共通でもてる広い概念と豊かな倫理を醸成できると更にチームケアは成長していくように感じます。

広告