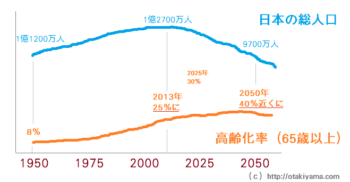

4人に一人が高齢者になり地域に高齢者があふれる日本。高齢者がたくさんになっていくなかで、なんとか住み慣れた場所で最期まで暮らしていく方法はないだろうか?

このページの目次

具体的なシステムとして提唱されて推進されている『地域包括ケアシステム』

それに似た試みとして、近年目立っているのが見守り・パトロールなどを行うお年寄りの姿だ。

年を取って介護が必要になったら地域で看る。

逆に、地域で生まれた子は地域で育てる。

『お互い様』がないと地域は成り立たない

これは古き良き日本の文化かもしれない。

農民出身の日本人は、基本的にはみんなで稲作して、みんなで収穫を手伝いあって、困ったときは『お互い様』がごくごく普通に存在していた。

海外では多くが狩猟や遊牧民出身の民族で、土地や家にそんなにこだわりもなく、牧草や獲物のあるところへ移動していくのが当たり前だった。

鎌倉時代くらいから、日本は土地(荘園)を武士の褒美にした。土地には農民がついていて、後に組合で農業して年貢を納める仕組みが整っていった。

更に士農工商など、身分も定められて職業選択の自由も制限されていたので、とにかくもうその地域から離れられず、世間やお隣さんの目を気にしながら生きてきた。

広告

日本の世間体・世間の目とコミュニティー

このような社会システムだと、ご近所さんといい関係を築き、あまり派手なこともせず、たまにおすそわけや物々交換なんかをしながらお互い様の関係を作った方がストレスの少ない生き方ができる。

おそらくこのような文化的背景が存在している。

このときに、片方が派手なことをしてしまうと…例えば自分だけ出世してしまったりすると、ご近所は嫉妬や悪いうわさなんかをして一気によそ者扱いになったりする。

また、片一方がお土産やたくさん収穫できた作物などをおすそわけしているのに対して、相手が全くお返しをしないと仲がとても悪化する。

このような構図があり、現在も日本人のマインドに深く残っているのだ。

日本人にとっての地域(community,sociality)は、お互い様があるとわりと簡単に出来上がるが、それがないと結構大変なのである。

広告

贈与とお返し、まずは自分達からの直接贈与から

日本も核家族化が進み、おじいさんおばあさんはあまり触れなくなった。その辺にはいるけれど、直接ありがたいことをしてもらったり、なにか助けてもらったりすることがなくなった。

そうすると日本人にはお互い様が成り立たず、自分と無関係なジジババになる。

だが、ジジババが子供たちを見守ったり、指導したり、近所のパトロールしたりしてくれると、ちょっとありがたく、お互い様の贈与が発生する。

これはかなり意味のあることで、贈与があるとそれを受け取った人がお返しをしなくちゃという気持ちになる。

パトロールしていた人に直接お返しっていうものでもあるけれど、お年寄りというジャンルの人にお返ししたい、感謝を伝えたいという気持ちがわずかでもわけば本当の地域が機能し出すはず。

だから、地域を考えるとき、お年寄り、中年、青年、未成年もみんなが交流するチャンスをたくさん設けることも考えていく必要があるのだ。

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)