転倒予防・転倒リスク評価「転倒スコア:Fall Risk Index(FRI)」で5つの質問で簡易スクリーニングできます。

高齢者の転倒は、骨折や頭部外傷などにつながる問題としてリスクとして取り扱われています。

しかし、転倒の危険因子は列挙されていても、転倒のリスクを予測するという部分では不十分な現状です。

一般的に転倒のリスクを高めると言われている「段差」「階段」「坂道」などは生活空間にあってもなくてもそれほど転倒には関与しないというデータも出てきています。

この記事は「高齢者の転倒予防ガイドライン」を参考に、FRIという簡単な転倒リスク評価を紹介します。

このページの目次

転倒とは

転倒とは、絶妙に体をコントロールして重心位置を保っていた状態が失われ、重量の位置が支持面外に出てしまい制御できず、運動の慣性に合わせて倒れてしまうということが転倒であると言えます。

広告

Fall Risk Index(FRI)の質問調査項目

| 過去1年に転んだことはありますか | はい | 5点 |

| 歩く速度が遅くなったと思いますか | はい | 2点 |

| 杖を使っていますか | はい | 2点 |

| 背中が丸くなってきましたか | はい | 2点 |

| 毎日お薬を5種類以上飲んでいますか | はい | 2点 |

広告

5項目で手軽に転倒リスクを把握

対象者にいろいろな検査や測定をするのは大変です。

鳥羽研二先生らがいろいろな問診項目やリスクファクターについての調査から採択した5項目を用いると簡単に転倒リスクを把握できます。

通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)などの機能訓練や、健康教室・地域支援事業などで、高齢者の体力測定などの身体面の測定と合わせると転倒リスクの精度が増します。

広告

6点を超えると転倒の危険性が高いと判断

よく、転倒歴があるとまた転倒するものだと言われますが、転倒歴はその後の転倒リスクに強い関連があることが示されました。

過去1年に転んだことがあるかという項目は、あれば5点を採点します。

歩行速度、杖の使用、背中の丸さ、服薬量の項目で1つでも当てはまれば転倒リスクが高いと判断できます。

広告

ガイドラインではFall Risk Index(FRI)と他の測定検査方法の関連検証も

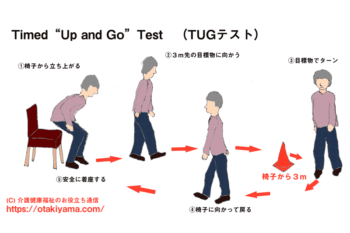

「高齢者の転倒予防ガイドライン」では、歩行速度、timed up and go test(TUG)、握力、片足立ち時間、タンデム歩行、ファンクショナルリーチテストの方法や転倒との相関などを検証しています。

冒頭で紹介したFRIは5項目ですが、21項目の質問項目のFRI-21も掲載されており、こちらには具体的に横断歩道が渡り切れるかや、1キロ歩けるかなどの質問もあります。

21項目の方は、身体機能、老年症候群、環境要因を網羅していてリスクファクターの把握にも役立ちます。

転倒予防についての考え方、問題把握に奥行きと根拠(エビデンス)がもてる、リハビリテーション職、機能訓練指導員等には役立つガイドラインだと思います。

転倒リスク評価に関する記事

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)