理学療法士の将来性とは?供給過多&社会保障縮小なら就職先がない

この記事はプロモーションが含まれます。

理学療法士(PT)・作業療法士(OT)は「安定した国家資格」として一時期は人気を集め、多くの若者が目指す職業となってきました。しかし近年では、全国に乱立する養成校から多くの有資格者が輩出され続け、需要を大きく上回る供給過多の状態に陥りつつあります。加えて、医療・介護の現場では社会保障費の見直し機運が高まっており、今後リハビリテーションへの公的支出が縮小される可能性も指摘されています。この記事では、こうした現状を踏まえ、理学療法士という職業の将来性について冷静に考察します。

理学療法士の将来性、供給過多で社会保障縮小なら就職先がない

理学療法士(PT)という職業は、一時期「安定した医療職」で一時は金の卵とも言われ人気を集め、多くの若者や保護者が進学・就職先として選んできました。近年でも高校生のなりたい職業ランキングの上位に理学療法士や作業療法士がランクインする状況がありました。しかし、現在の社会保障制度や国の人口動態、そして理学療法士養成校の乱立という現状を見ると、その将来性には警鐘を鳴らすべき段階に入ってきています。

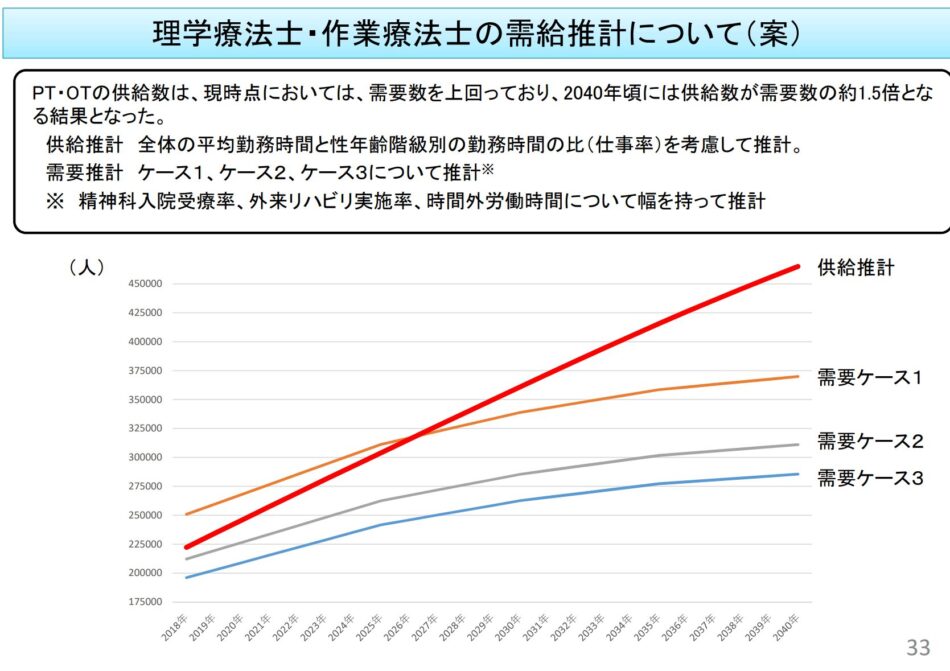

2040年には理学療法士・作業療法士の供給が需要の1.5倍に?

引用:厚生労働省 理学療法士・作業療法士需給分科会医療従事者の需給に関する検討会 理学療法士・作業療法士分科会(第3回)資料 平成31年4月5日(金)

厚生労働省の推計では、理学療法士・作業療法士の供給数はすでに需要を上回っており、2040年頃にはその差がさらに拡大し、供給が需要の1.5倍になると予想されています。つまり、国家資格を取得しても、十分な就職先が確保できない可能性が現実味を帯びてきているのです。

引用:厚生労働省 理学療法士・作業療法士需給分科会医療従事者の需給に関する検討会 理学療法士・作業療法士分科会(第3回)資料 平成31年4月5日(金)

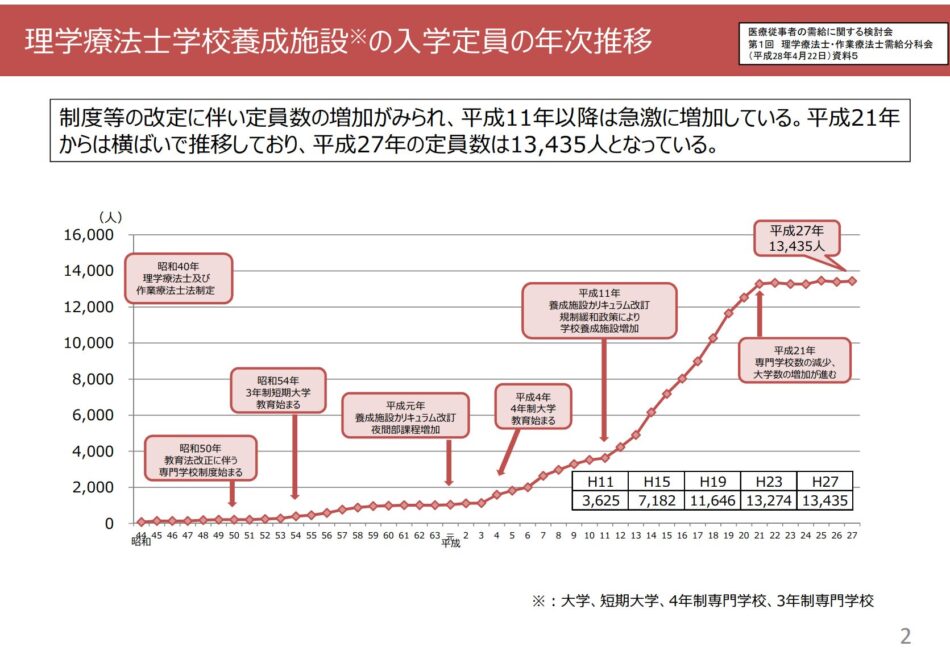

この背景には、全国に乱立した養成校の急増があります。入学定員を満たせない学校も多く、偏差値が極めて低い養成校も存在します。基礎学力が乏しくても、卒業して国家試験に合格(合格率80%超)すれば資格を得られるという構図が、資格保有者の過剰供給につながっているのです。

保険財源に支えられる仕事の現実

理学療法士の仕事の多くは、公的保険制度に支えられているという点を忘れてはなりません。医療保険や介護保険、障害者総合支援法によって成り立つリハビリテーションの現場では、報酬制度に直結した財源の動向が大きく影響します。

しかし、近年では社会保障費の増大が大きな課題となっており、高齢者に対する医療・介護の過剰提供を見直すべきという声も強まっています。高額な薬剤投与や、効果が薄れてきたリハビリへの長期報酬支払いに対して、社会的な疑問が出始めているのです。

ケアマネジャーからは「訪問リハビリを利用者の希望で入れることもあるが、単価が高いわりに効果が見えにくい」といった実感もよく聞かれます。マッサージ代わりや話し相手、なんとなく動けなくなると心配だから…というリハビリには、今後公的資金を出し続けられるのか? という根本的な問いが突きつけられています。

職能団体である協会や、協会が推薦する政治家などは、療法士のさらなる保険分野での職域拡大や、処遇の改善を掲げていますが、現在の世論の方向性が社会保障の見直しや社会保険料の減額に向いている中で、これはその方向に逆行する形になるので、身内には支持されますが、大衆にも共感してもらえるものではなくなってきています。

歯学部への定員削減、国家試験の難易度を上げた歯科医師の先例に学ぶべき

実は医療業界では、過去に歯科医師の過剰供給問題が発生しました。このとき、国と歯科医師会が協力し、養成校の定員を削減することで供給数の調整を行った経緯があります。また、国家試験合格者数が過剰に出ていることも要因として国家試験の合格者数を絞ってコントロールを行ってきました。

理学療法士も同様に、国と専門職団体が将来的な需給バランスに責任を持ち、養成校の見直しを進めるべき時期に来ているのではないでしょうか。今まで理学療法士の職能団体はこの逆で、理学療法士の頭数が増えれば、組織票が増えて国会議員を輩出でき、政治的な影響力が出て地位を向上できるというリードをしてしまいました。無限に社会保障費が膨らむことも可能という前提であれば、このようにして国会議員を増やして政策的に保険給付や公的な支出で療法士の地位を向上させるということができたのかもしれませんが、現在ではこのようなリードを行ったことで資格の価値の低下を招いていることを直視しなければなりません。

保護者や学生も、今後は「国家資格だから安心」ではなく、「どこからお金が出ている仕事なのか」「その需要は持続するのか」という視点を持つことが求められます。

進路選択には長期的な視野を

現代は、進学先や就職先が多様に広がっている時代です。そうした中で、理学療法士の養成校をあえて選ぶ理由は何か、そして20年、30年後の将来まで安定した仕事となり得るのかということを、親世代も含めて考えてほしいのです。もちろん、若いうちにやりたいことをやって、将来はリスキリングして別の仕事というのもライフプランとしては全然ありです。

リハビリが全く不要になるわけではありません。急性期・回復期の病院や、小児や障害者への支援、地域の生活期リハビリには今後も一定のニーズがあります。しかし、長期的・反復的なリハビリへの保険給付は縮小されていく可能性が高いのです。現在は、患者や利用者の獲得競争をして、提供を開始できれば、効果や必要性の精査はほとんど行われず長期にわたり保険給付が行われていますが、これがずっと続くとは考えにくいです。今は医療保険や介護保険の自己負担が1割なので安いからという理由でなんとなくリハビリを受けている人も多いことと思います。

つまり「やりがい」や「かっこよさ」、「なんとなく安泰そう」というイメージだけで選ぶのではなく、職業の構造的な成り立ち、財源、政策動向、社会的な役割を踏まえた進路選択がますます重要になる時代だといえます。社会保険料を下げようという動きも活発になっている中ですので、社会保険料下げるということは医療介護職の原資か減るということです。そういう観点でも将来性をしっかりと見極める必要があります。

まとめ

理学療法士の資格は、今や簡単に取得できるものとなり、供給過多が現実となりつつあります。理学療法士・作業療法士に限らず、柔道整復師やあんまマッサージ指圧師なども、本来の療養費の給付対象としての需要がどれだけあるかは不明瞭で、対象とならない人にも営業活動をして患者を勝ち取って、医療保険からの給付を受けているという事例もあります。

医療・介護の財源を考慮すれば、無制限なリハビリ提供や慰安目的の介入は持続不可能であり、今後は公的なサービスとしては徐々に削減される傾向となり、実費サービスや自立支援型サービスへとシフトしていくでしょう。

「安定した医療職」というイメージにとらわれず、時代に即した職業選択と教育の在り方が求められています。

引用:厚生労働省

引用:厚生労働省  引用:厚生労働省

引用:厚生労働省