ウイルス対策・失活化の3つの方法、お手軽で効果の高い「空間除菌」が有効な場面と口コミです。

インフルエンザ、ノロウイルス、エボラ出血熱、デング熱、ジカ熱など感染症のニュースが飛び交うこの頃です。

介護医療福祉分野にお務めだと、感染症に罹患していることが分かっていてもその患者さんに介入しなければならないことが多々あります。

病原として近年恐れられている「ウイルス」の対策、最近注目されているクレベリンやウイルス当番などの「空間除菌」についてまとめました。

このページの目次

ウイルスとはどんなもの

ウイルスは全ての生物の基本単位である細胞を持っていません。他の生物の細胞を利用して、自己を複製させることのできる微小な構造体です。

広告

ウイルスの3つの弱点とは

ウイルスは先ほど述べたように細胞を持っていません。そのため、非常に軽くて小さい物質です。

ウイルスは高湿度に弱い!

多くのウイルス感染症が冬に多いのは、乾燥の影響が大きいためです。乾燥するとウイルスは生存しやすく、軽くなるので浮遊しやすいのです。

水分を構成体に含むと飛びにくくなり、付着したり吸い込んでしまうリスクが軽減します。

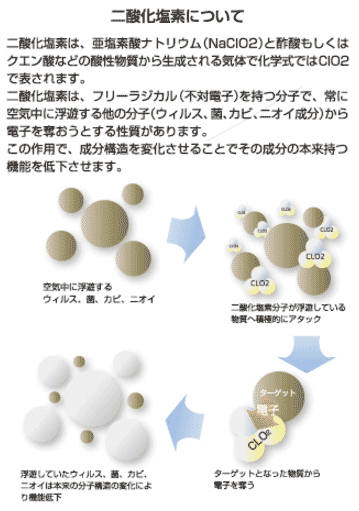

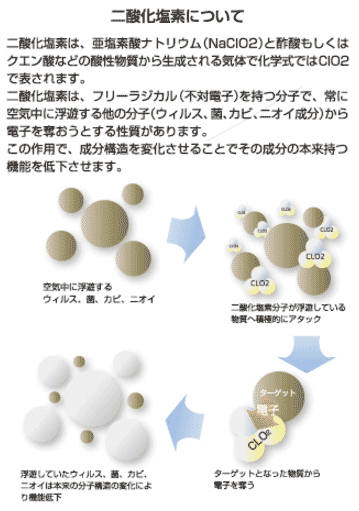

ウイルスは消毒液「次亜塩素酸」「二酸化塩素」に弱い!

ウイルスは微細です。一部のウイルスは脂成分のエンベロープという部分をアルコールでを分解されて失活化します。

ノロウイルスなどのエンベロープを持たないウイルス(ノンエンベロープウイルス)にはアルコールが効かず、二酸化塩素や次亜塩素酸ナトリウムでの消毒という方法が現実的です。

ウイルスは85℃以上の高温に弱い!

ウイルスのほとんどは85℃で1分以上の加熱で失活化できます。加熱して食べる食材は中心部までしっかりと「加熱」を。

広告

ウイルス対策で大事なのは感染経路を断つことと「失活化(不活化)」

ウイルスの多くに共通する弱点は、高湿度・高温、そして消毒は次亜塩素酸と述べてきました。合わせて感染経路を断つということが最重要なのですが、なかなか現場では難しいこともあります。特に、介護・医療・災害現場などでは、相手がウイルス感染していると分かっていても接していかないとならない場面が多々あります。

標準予防策(スタンダードプリコーション)に加えて空気感染予防策

感染シーズンには、標準予防策(スタンダードプリコーション)で行われている手洗い、手袋、マスクに加えて、空気感染予防策を推奨します。

感染リスクを減らす「空間除菌」の使い方

不特定多数がいる場所、感染症を発症している患者の部屋に訪室し、介護・看護などを行う場合、できるだけ感染リスクを減らしたいですよね。

感染症のウイルスや菌を保菌しており、その場所にウイルス等が漂っていることが分かっている分かっている時には空間除菌が効果的です。

空間除菌は安全なのか?

塩素成分をずっと吸い続けるということは、やはり身体には悪いイメージがあるかと思います。

粗悪な商品ですと、ガスの気化が安定せずに、高濃度で漂ってしまいます。ガスの放散が基準値で安定している商品の方が安全と言えます。

広告

標準予防策を中心に、TPO(時・所・場合)に合わせた感染予防を!

感染症に対する理解を深め、過剰な消毒、過剰な隔離などにならないように、適切な対応ができるようにしたいですね!

ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう

ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。

居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。

「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)