2024年度から施行される森林環境税と森林環境譲与税は、日本の森林を守り、持続可能な環境を実現するための重要な財源となります。これらの税制度は、森林の適切な管理と保全を目的としており、全国の自治体が地域の森林整備や保護活動を推進するために使われます。しかし、これらの新たな税制には、地域間の不公平や税負担の増加、行政の効率性の問題など、いくつかの課題や反対意見も存在します。本記事では、森林環境税と森林環境譲与税の詳細な仕組み、具体的な使い道、そしてこれらの税制が抱える問題点について詳しく解説します。

このページの目次

森林環境税・森林環境譲与税をわかりやすくいうと

森林環境税は、みんなの住んでいる町や村にある木を守るためのお金です。木が元気に育つと、空気をきれいにしてくれたり、大雨が降ったときに水を吸ってくれたりします。しかし、日本の森には手入れが必要な場所がたくさんあります。そこで、みんなが少しずつお金を出し合って、森を元気にするための活動を支えることにしました。このお金は、1年間に1人あたり1,000円で、住民税と一緒に納税し、国が回収した後、各都道府県や市区町村に再配分され、各自治体の裁量で必要な森林整備などが行われるという形になっています。

森林環境税は増税なのか?

東日本大震災からの復興の施策財源として加算されていた復興特別税1,000円が令和5年度に終了し、令和6年度から森林環境税1,000円に変わるため負担額は変わらないという微妙な内容です。市民税県民税の均等割りは各地域で異なりますが、以下は一般的な住民税のケースを図表にしたものです。ただし、各市町村のホームページなどで確認してみると、今回の税制の改定に合わせて住民税の均等割の割り振りについても見直しをしている自治体も多く見られました。

| 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |

| 復興特別税 | 1,000円 | なし | |

| 森林環境税 | なし | 1,000円 | |

| 市民税・県民税 均等割 |

市民税 | 3,500円 | 3,500円 |

| 県民税 | 1,500円 | 1,500円 | |

| 合計 | 6,000円 | 6,000円 | |

森林環境税という税は2024年から開始される税金ですが、実は2014年(平成26年度)から2023年(令和5年度)まで10年間にわたり、復興特別税として住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税を各500円(総合計1,000円)を加算されていたため、同額である年間1,000円の課税は負担額は変わらないので増税ではないというのが政府や財務省の言い分です。

ただし、復興特別所得税は2037年まで続きますが、復興特別税は10年の期間限定となっており終了したのです。そして、新たに森林環境税が開始されたため増税であるという捉え方が適切ではないかと考えられます。森林環境税には期限が定められていないので、変更が無い限りずっと課税されることになります。

「森林環境税」の目的や税額

森林環境税は、森林の整備と保全を目的として2024年度から導入されます。日本の森林は二酸化炭素の吸収や土砂災害の防止など、多くの公益的機能を果たしていますが、人口減少や高齢化に伴い、森の中が荒れてしまっていたり、森の中の道を整備したり管理が十分に行われていない地域が増えています。また、絶滅危惧種が生息する森林の生態系が壊れてしまっていることなど、人間以外の生物や自然のバランスを保つことや、そのための研究、林業などの雇用促進など、「森林環境」が持つ機能を十分に発揮させることが目的とされています。

これに対応するために、全国一律で市町村の住民税均等割に追加され、1人あたり年1,000円が課されます。集められた税収は、主に森林整備や保全活動に充てられることを目的としています。

「森林環境譲与税」は国が各自治体に配分する

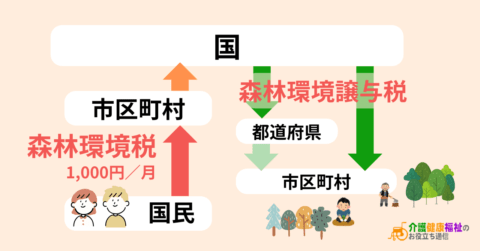

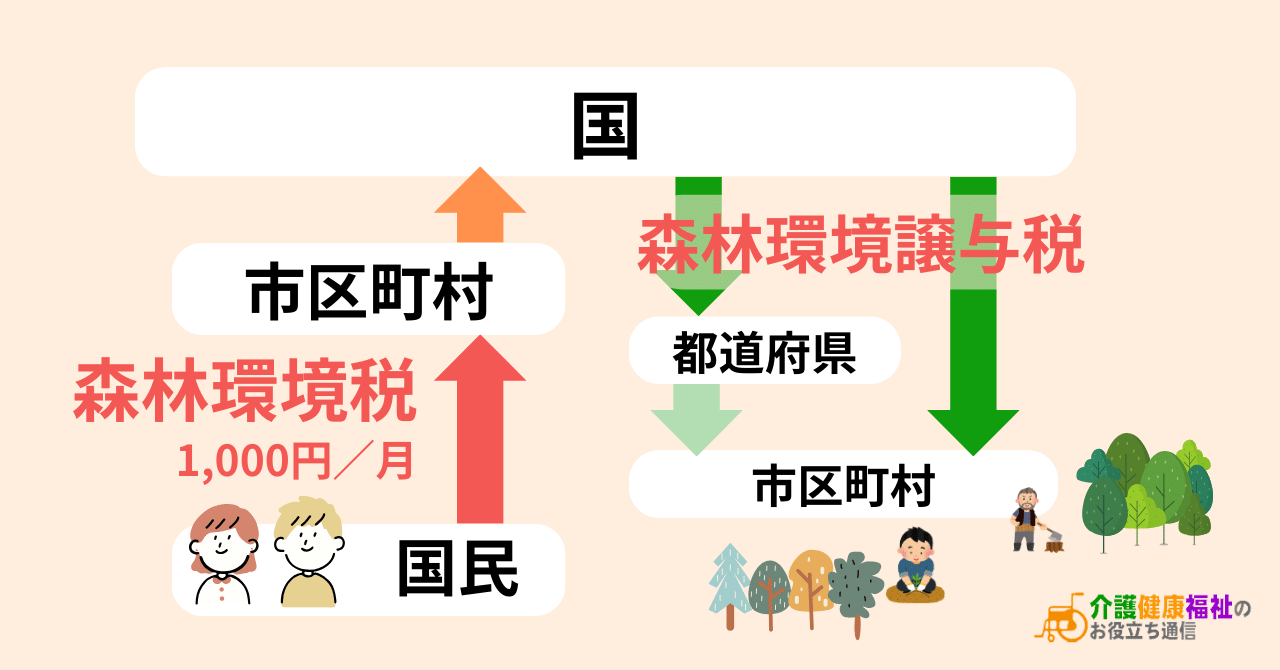

国民が支払った森林環境税が国に入り、国がその資金を森林環境譲与税として各自治体に再配分する仕組みを示しています。

- 市民が森林環境税を支払う: 国民一人あたり年間1,000円の森林環境税を市町村に支払います。

- 市町村が税収を国に送る: 市町村は集めた税金を国に送ります。

- 国が森林環境譲与税として再配分: 国は集めた森林環境税を、都道府県と市町村に森林環境譲与税として再配分します。

この仕組みによって、集められた資金が全国各地の自治体で森林保全や整備活動に役立てられます。

森林環境税・森林環境譲与税の使い道・使途事例

森林環境税と森林環境譲与税は、主に以下のような使途に充てられます。

まず、森林整備活動として間伐や植樹、森林の再生が行われます。さらに、土砂災害の防止や河川の浸水対策など、防災対策も重要な使途です。環境教育では、地域住民や子供たちへの教育プログラムが実施され、生物多様性の保全にも取り組まれます。また、森林整備に関連する雇用の創出や地域経済の活性化も期待されています。

具体的な事例として、地域のボランティア団体と協力した植樹イベントや、学校での森林学習プログラムの実施が挙げられます。

森林環境税が免除になる条件

森林環境税は基本的に全ての市町村の住民が対象となりますが、特定の条件を満たす場合には免除されることがあります。

低所得者層や生活保護受給者、障害者手帳を持つ人々、特定の医療的支援を必要とする人々、扶養家族に含まれる学生などが該当します。具体的な免除条件や手続きについては、市町村ごとに異なる場合があるため、地元の市町村役場に確認しましょう。

森林環境税とパリ協定の関係性

パリ協定とは?

2015年にフランスのパリで開かれたCOP21(第21回気候変動枠組条約締約国会議)で採択されたパリ協定は、地球温暖化を防ぐための国際的な取り組みです。この協定では、温室効果ガスの排出を減らし、気温上昇を2℃未満に抑えることを目指しています。さらに、可能であれば1.5℃以内に抑える努力をすることが求められています。

地球が温暖化しているか、日本が環境破壊に大きく関与してしまっているのかについては科学者によっては賛否あり、このような環境問題に賛同しない国も多くある中で、日本は積極的にこんな問題に取り組んでいくという方針を取ってしまっています。

温室効果ガスの吸収

森林は二酸化炭素(CO₂)を吸収する力があります。森林を保護し、適切に管理することで、温室効果ガスの排出量を削減できます。森林環境税によって集められた資金は、森林の整備や再生に使われ、CO₂の吸収量を増やすことに寄与すると考えられます。

災害の防止

森林は土砂崩れや洪水などの自然災害を防ぐ役割も果たしています。パリ協定では、気候変動による異常気象の影響を軽減することも重要視されています。森林環境税を使って森林を整備することで、災害の防止にもつながり、気候変動の影響を緩和することができます。

地域の持続可能な発展

パリ協定は、持続可能な開発目標(SDGs)とも連携しています。森林環境税によって地域の雇用を創出し、持続可能な森林管理を推進することで、地域社会の持続可能な発展にも寄与します。

他の国の森林税の事例

森林税は、日本だけでなく他の国々でも森林の保全と管理のために導入されています。以下にいくつかの事例を紹介します。

コスタリカ

コスタリカは、森林保全の成功例としてよく知られています。コスタリカは、森林保護のための支払い(PES:Payment for Environmental Services)制度を導入しています。この制度では、森林保護活動に対して金銭的なインセンティブを提供し、農家や土地所有者が森林を保護・再生するよう奨励しています。これにより、森林の保護だけでなく、地域経済の活性化にも寄与しています (Nature)。

ブラジル

ブラジルは、アマゾンの森林を保護するために、国際的な協力と資金援助を受けて森林保護プログラムを実施しています。たとえば、「アマゾン基金」は、国内外からの寄付をもとに運営され、違法伐採の取り締まりや持続可能な森林管理の推進に使用されています。また、ブラジル政府は、違法伐採を防止するための厳しい規制と監視システムを導入しています (Council on Foreign Relations)。

コロンビア

コロンビアでは、カーボンタックスが森林保護に寄与しています。2017年に導入されたこの税は、化石燃料の使用に対する税収をもとに、森林保護活動に資金を供給しています。これにより、森林の再生や違法伐採の防止が推進されています (Nature)。

フィリピン

フィリピンでは、環境税の一環として森林保護税を導入しています。この税は、伐採された木材に対して課せられ、その収入は森林再生プロジェクトや環境保護プログラムに使用されています。また、地域コミュニティとの協力によって持続可能な森林管理を実現しようとしています (FAOHome)。

森林環境税の問題点や反対意見

森林環境税は、2024年4月から開始されてしまってはいますが、問題点や反対意見も多くあります。

地域間の不公平

森林環境税は全国一律で課されますが、森林の面積や状況は地域ごとに異なります。人口が少ない地域や、広大な森林を抱える地域では、税収が十分に確保できず、必要な森林整備が行き届かない可能性があります。

国民の税負担の増加

森林環境税は住民税に追加されるため、住民にとっては税負担の増加となります。現代人は都心で暮らしていたりすると森林の大切さを忘れがちですが、森林を守るために適切に利用されていることがわかればこの税金の価値も理解が得られると思いますが、あまり議論をされず、国からの周知も少ない状態で課税が開始されてしまった状況であるため、年間1000円とはいえ税を負担に感じている人が多いです。

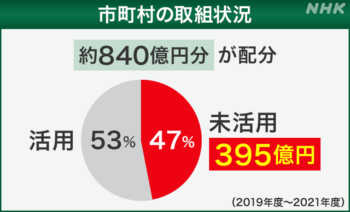

今まで交付した資金も残っている、地方自治体の森林整備の実効性

森林環境税によって住民税と一緒に市区町村から集められた資金は、国が森林環境共同予定として全国の都道府県や市区町村に配分するという形になっています。森林環境税という形で住民税と一緒に国民から徴収する形は2024年開始となりますが、2019年から森林環境譲与税は開始されており、市区町村などに配分されていました。配分された森林環境譲与税をどれだけ森林整備に有効に使えるかは、自治体の対応力の問題となります。不適切な運用や無駄な支出が発生するリスクがあります。森林環境税の導入前の2019年から、国は市町村に対して3年間で約840億円の資金を交付してきましたが、その半分が基金として積み立てられているだけで活用されていないという状況があります。実際に配分しても活用されていないというこのような状況下で国民から森林環境税を期限の定めもなく徴収し続けるという体制が非常に問題視されています。

森林環境税の目的・使途が曖昧なので環境活動家や太陽光設置などの資金源になるのではないか

森林環境税の導入で、市区町村での森林整備や環境問題への自治体への対応が注目される中で、環境活動家や、森林伐採を伴う太陽光発電所の設置など、本来の意味への環境の整備ではないようなことにまで資金が流用される可能性があります。森林や動植物の生態系を守ること、水源を守ることは大切ですが、パリ協定もこの森林環境税の導入の経緯としてはあるので、森林という範囲に限定できず、脱炭素や SDGsといった活動に拡大解釈をして利用されてしまう可能性は十分にあります。

近年は、国も国益や国民の資産を守ることを意識しているとは思えないことが多いですが、自治体レベルで見ても同様で長期目線でその土地や国に暮らす人たちが豊かであり続けられるような施策やルール作りができていないことも多いです。

まとめ

今回の記事では、2024年度の住民税とともにすでに課税が開始されている森林環境税についてまとめました。

日本は資源が乏しいとは言われますが、自然豊かな国で、綺麗な水や森林などなどその恩恵を受けることができています。山道に観光に行ったりしても、森の中まである程度道が整備されていたりします。一方で、森林の面積が広い自治体で、過疎化している地域などでは、自治体の管理が行き届かず、放置された森林が無計画に開発されたり破壊されたりといったことも起きています。

森林環境税という税金をあえて徴収するのは実質的な増税ですが、今までも税金から森林環境を守るための資金は各自治体に配布されていたことは同じなので、ちゃんと運用されるように国も自治体も目線合わせしていくことが大切です。国民としては税の使われ方にしっかりと監視の目を向けていきましょう。