マイナンバー制度とは?目的やメリット、問題点を解説!

この記事はプロモーションが含まれます。

福祉や医療、相談支援の現場で徐々に浸透してきた「マイナンバー制度」。国は行政の効率化や公正な支援の実現を掲げて導入を進めてきましたが、制度の全体像や実際の活用方法、そしてその問題点までを正確に理解している人は多くありません。この記事では、マイナンバー制度の導入経緯やカードとの違い、制度が参考にした海外モデル、そして福祉事業者や一般市民にとってのメリット・デメリットを、制度運用に関わる専門職の視点から丁寧に解説します。

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは、行政手続きにおいて国民一人ひとりを正確に識別するための番号制度で、2015年に導入されました。日本国内に住民票があるすべての人に12桁の個人番号が割り振られ、税・社会保障・災害対策の3分野で主に活用されます。情報連携によって行政の効率化と国民の利便性向上を図ることが目的で、マイナンバーカードを利用することで本人確認やオンライン手続きも可能となります。

マイナンバーは福祉の現場とどう関わるのか

介護・医療・福祉の業界において、近年急速に存在感を増している制度の一つが「マイナンバー制度」です。すでに多くの法人が税務や社会保険の手続きでマイナンバーの取り扱いを求められており、個人番号カード(マイナンバーカード)を活用した資格確認や本人認証も現場に入り込んでいます。しかし、そもそもマイナンバー制度とは何のために導入されたのか、そして福祉の実務や市民生活にとって本当にメリットがあるのか、疑問を抱く人も少なくありません。本記事では、制度の基本から、現場目線で押さえておきたい論点まで詳しく解説します。

マイナンバー制度はいつから始まったのか?

マイナンバー制度は、正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいて導入されました。制度が施行されたのは2015年(平成27年)10月で、全国民に12桁の個人番号が付番されたのがこのタイミングです。その後、2016年からはこの番号を記載した「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が始まりました。

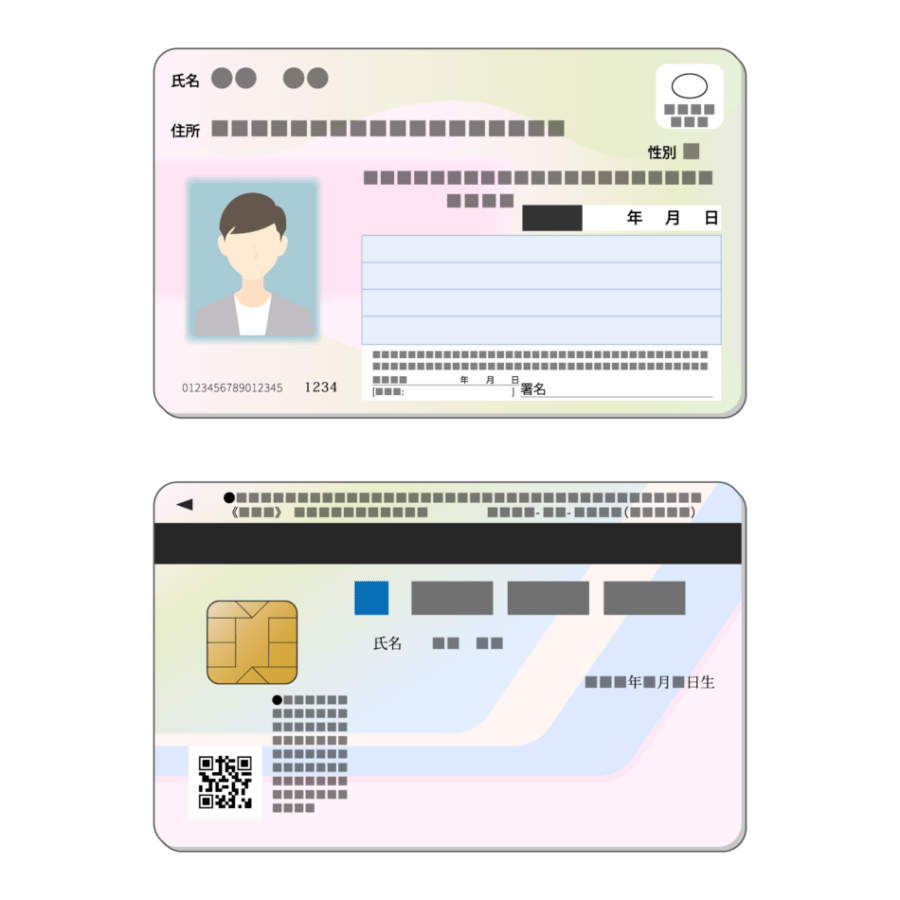

マイナンバーとマイナンバーカードの違いとは?

「マイナンバー」と「マイナンバーカード」はしばしば混同されますが、本来は異なる概念です。マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り振られる12桁の「番号」であり、住民票を有する人すべてが対象です。一方のマイナンバーカードは、そのマイナンバーを証明するICチップ付きのプラスチック製カードで、申請者のみに発行されます。カードには氏名、住所、生年月日、顔写真が記載されており、本人確認や電子申請などに利用されます。

どの国の制度を参考にして作られたのか?

日本のマイナンバー制度は、主に北欧スウェーデンの「パーソナルナンバー制度(Personnummer)」や、韓国の「住民登録番号制度」、アメリカの「ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)」など、各国の制度を参考に設計されました。とくにスウェーデンの制度は、行政・医療・税務などあらゆる分野で番号が活用されており、日本が目指した「効率的な社会保障と税の連携モデル」の下敷きになっています。

マイナンバー制度の目的は何か?

マイナンバー制度の目的は大きく3つに整理されます。

第一に、「公平・公正な社会の実現」です。これには、所得や資産の把握を通じて、脱税・不正受給などを防止する狙いがあります。

第二に、「行政の効率化」。これにより、重複する業務や書類提出の手間が省かれます。

第三に、「国民の利便性の向上」で、ワンストップサービスや電子申請の推進が想定されています。

マイナンバー制度のメリットとは?国と国民のそれぞれの視点から

マイナンバー制度によって得られるメリットは、国側と国民側で異なる側面があります。

国にとっては、納税・年金・医療などの情報を一元管理することで、不正受給の防止や税収の確保がしやすくなります。特に高齢者福祉や生活保護制度において、資産状況の正確な把握ができるため、本当に支援が必要な人へ適切に資源を分配できるという行政効率化の意義があります。

一方、国民にとってのメリットは、手続きの簡略化と利便性の向上です。たとえば、転職時や引っ越しの際に年金や健康保険の記録を引き継ぐ手続きが簡素化される、確定申告がオンラインでできる、災害時の支援金給付が迅速になるなどの利点が挙げられます。特に福祉の現場では、利用者の情報確認や本人確認が円滑に進むことが期待されます。

マイナンバー制度の問題点とは?

一方で、マイナンバー制度にはさまざまな懸念も存在しています。まず挙げられるのが、個人情報漏洩のリスクです。一元的に番号で情報が管理されるため、万が一の漏洩があった場合には被害が大きくなる恐れがあります。また、カードの紛失や不正利用といった現実的なリスクも軽視できません。

さらに、制度の導入が国民の監視強化につながるのではないかという懸念も根強くあります。とくに生活保護や障害福祉サービスの現場では、対象者の資産や収入がより厳格にチェックされるようになり、給付抑制につながるのではないかという声もあります。この点は問題点でもありますがマイナンバー制度で不正が分かりやすくなるという点ではメリットでもあります。

個人情報漏洩や国民の監視という観点では、国や自治体が特定の人の資産や病気などの個人情報を閲覧し、その情報を使って脅迫をしたりする可能性も囁かれています。

制度の透明性と情報管理の適正性をいかに確保するかが、今後の課題といえるでしょう。

マイナンバーカードの活用拡大とその影響

現在、政府はマイナンバーカードの普及と活用拡大を強力に進めており、運転免許証や健康保険証との一体化が進行中です。すでに健康保険証としての利用は一部医療機関で開始されており、将来的には従来の保険証は廃止される方向です。また、運転免許証との統合も2025年度をめどに開始される予定で、本人確認手段が一元化されることになります。

マイナポータルの認証にスマホが利用できるなど活用も徐々に進み、システム連携することで年金の受給額やオンラインで確認や申請ができるものも増えてきました。

これにより行政手続きの簡略化が期待される一方で、福祉現場では端末整備や本人確認フローの変更など、一定の運用負担が増える可能性もあり、現場の実態に即した丁寧な対応が求められます。

制度を活かす鍵は「信頼」と「現場視点」

マイナンバー制度は、情報技術を活用した行政改革の一環であり、将来的には福祉・医療・教育など幅広い分野での活用が想定されています。しかしその前提には、制度に対する国民の信頼と、現場で働く職員の理解と納得が不可欠です。セキュリティ対策の強化や、制度の目的と手続きのわかりやすい説明を通じて、真に利用者本位の制度へと成熟させていく必要があります。