「自分とは何者か?」この問いに向き合うことは、青年期において避けて通れない重要な課題です。しかし現代社会では、この問いが立ち現れる機会そのものが希薄になりつつあります。所属意識も自己認識も曖昧なまま、政治や地域、文化に関心を持たずに生きる若者が増えています。また、アイデンティティは壮年期や老年期でも不確立になってきており、戦後にできたあやふやな生き方や教育制度により、全世代においての所属意識も自己認識も曖昧な状態が、政治への無関与や社会への不干渉として顕在化されてきています。

本記事では、心理学や社会学の観点から「アイデンティティとは何か」を基礎から丁寧に解説し、現代の日本社会におけるアイデンティティの希薄化がもたらす危機を読み解いていきます。

このページの目次

アイデンティティ(identity)とは何か

アイデンティティ(identity)とは、自己の一貫性や独自性を認識し、「私は私である」という確信を持つ心の状態です。

自分が何を信じ、どのような価値観を持ち、どこに属し、どこへ向かっていくのかという問いに対して、明確な答えを持てることがアイデンティティの確立といえます。

これは単なる「自分らしさ」とは異なり、内的な一貫性と外的な役割の整合がとれている状態です。つまり、他者との関係の中で「自分らしさ」を自覚し、社会的な文脈の中で自己を位置づける能力が、アイデンティティの核心にあります。

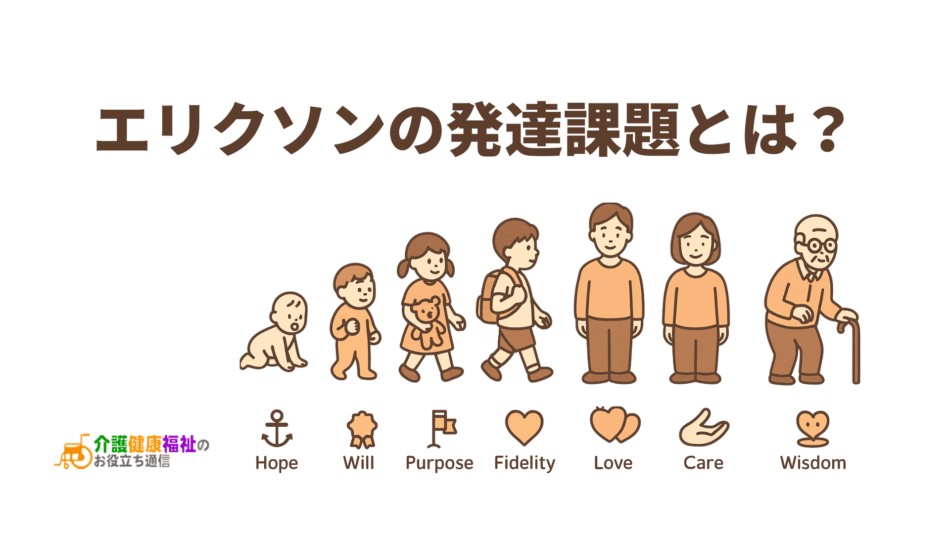

エリクソンの発達理論と青年期の危機

心理社会的発達理論を提唱した精神分析家エリク・エリクソンは、人間の発達を8段階に分け、それぞれに固有の発達課題があるとしました。その中で青年期(おおよそ12歳〜20代前半)は、「アイデンティティ vs アイデンティティ拡散」の段階に位置づけられています。

この時期は、自己探索や将来の役割への模索が活発に行われ、失敗や挫折を繰り返しながら「自分とは何か」という感覚を育てていく時期です。エリクソンはこの過程を「モラトリアム(猶予期間)」と呼び、社会的な実験や失敗が許されることの重要性を強調しました。しかし、現代の若者はこのモラトリアムを十分に活かす環境に置かれていない場合が多く、試行錯誤を避ける傾向が強まっています。

エリクソンの発達理論でアイデンティティの確立にも段階がある

エリクソンは、青年期におけるアイデンティティの確立を「自己の統一感の獲得」と定義していますが、初期には家庭や地域、学校といった身近な集団や体験が大きく影響し、やがて自我の発展に伴って「より広い社会」「抽象的な価値」へと関心が広がるとされています。

- 家族・友人・学校などの身近な人間関係の中で、「私は○○な人間だ」と感じるようになる

- 地域性や国籍、文化的背景に触れ、「自分は○○県出身の日本人」と認識が深まる

- 青年後期や成人期に入り、自らの信条・思想・価値観として「民主主義を大切にする人」「リベラルな考えを持つ」などの理念的なアイデンティティが確立していく

「家庭や地域とのつながりが希薄なまま育った人」が、いきなり政治的・宗教的な理念に走ると、自己の土台が脆いために極端な思想や排他的な立場に傾く危険性もあるとされています。

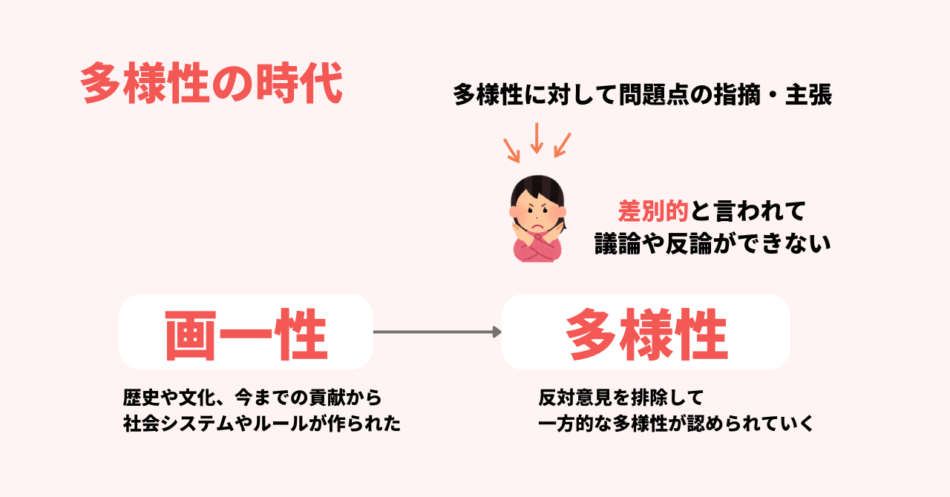

アイデンティティ形成の基準や考え方、価値観の基準を与えない世の中

現代では、家族であっても子どもにどんな人間なのか、親としてどんな経験や考えがあるのかということを伝えたりすることも不適切だと言われている風潮になってしまいました。道徳的な面や親の信念なども伝えられませんし、子どもにどんな子に育ってほしいかなどを伝えることもプレッシャーになるからとタブー視されています。何か基準がないと、それと比較した自分が見出しにくいのですが、比較対象や自分を定義するためのものさしを与えないことがまず大きな問題です。

地域社会や国の文化、歴史、宗教などによる価値観や習慣などを伝えていくことも、余計な価値観の押し付けだと言われ、みんな積極的に子どもたちに伝えることはできない雰囲気ができています。そのような中で、教育的な面では戦後教育の中で日本の歴史の否定的な側面が強調されたり、日本文化の優れているところや日本の偉人の功績などは、暗記させるだけでどんな経緯がありどう成し遂げたかなどの詳細を教えたり考えさせたりすることがないことも、アイデンティティの形成の上でネガティブな影響を与えている可能性が高いです。

地域やではどうかというと、アイデンティティが確立されていない親世代が多様な世代や立場の人がいるところを極端に避ける傾向にあるため、子どももいろいろな人に接する機会が少なく、他人との違いから学ぶ機会はかなり限られています。

学校でも、「私は○○な人間だ」ということは授業で少しは扱いますが、自己理解や「他者との違い」「共感の軸」に対しては、多様な考え方があるので、良いとも悪いとも判断せず、本人にも伝えずに聞き流すことが良しとされてしまっています。

高校生、大学生、大学院生というように進学によりモラトリアムがありますが、その過程でも、人との繋がりや集団との交流を通じたアイデンティティ形成は減少していて、人と関わるよりもスマホをいじっている方がよいという人が増え、モラトリアムの期間を活かしきれていないです。「○○大学に通ったという自分」も、本当にただ通っただけで愛着も自信もなく、「○○学部で学んだ自分」もただ4年間与えられたものをこなした自分でしかなく、卒業したらそれで何も思わなくなってしまうようなもので、帰属意識は醸成されません。

青年期の発達課題はアイデンティティの獲得ですが、自分を確立できないと、自分を確立するために必要なことを守るという使命感や、自分がこのように生きていられることに感謝し、将来もよくなるように貢献したいという気持ちは湧かないということで、その後の大人になってからの発達にも大きく影響が出るのです。

「自分らしさ」と「アイデンティティ」の違い

現代では「自分らしさ」という言葉が安易に使われがちですが、それは必ずしもアイデンティティの確立を意味しません。自分らしさとは、気質や趣味、好みに関する表層的な特徴を指すことが多く、環境や他者の評価によって容易に変化します。

一方、アイデンティティは内面の深層に根ざした、自他の関係を通じた自己認識であり、多少の環境変化では揺らがない核となる部分です。例えば、服装や言葉遣いを変えても、それが何のためか、誰との関係において自分はどんな役割を果たしているのかが明確でなければ、アイデンティティの確立には至りません。

「個性」と「アイデンティティ」の違い

「個性」と「アイデンティティ」は似ているようで異なる概念です。個性は、生まれ持った性格や嗜好、行動の傾向など、その人らしさを特徴づける要素のことを指します。一方でアイデンティティは、「私は何者か」という自覚や確信、自己理解のことを意味します。個性は自然に表れるものですが、アイデンティティは経験や人との関わり、社会との関係性の中で築かれるものであり、能動的に形成していくものです。言い換えれば、個性は素材、アイデンティティはそれをどう意味づけて生きるかというプロセスなのです。

現代日本におけるアイデンティティの希薄化

グローバル化、SNSの普及、家庭・地域・学校といった中間的共同体の崩壊によって、現代の日本社会では帰属意識や自己の一貫性が極端に薄くなっています。ある調査では、若者の半数以上が「日本人であることに誇りを持たない」「自分が何者か分からない」と回答しており、社会への関心や政治的な自覚も低下傾向にあります。

こうした状態では、アイデンティティがそもそも形成されていないために「崩壊」や「喪失」すら起きないという、より深刻な空虚感が社会の根底に広がる恐れがあります。これは自己効力感や社会的責任の感覚の欠如にもつながり、結果的に社会の分断や孤立感を助長する要因となります。

なぜ30代~50代はアイデンティティの確立が進まなかったのか

現在の30代から50代にあたる世代は、高度経済成長からバブル経済、そしてその崩壊と長期の不況を経験し、社会の大きな価値転換を繰り返しながら育ってきました。加えて、インターネットが普及する前の時代においては、情報源の大半をテレビや雑誌といったマスメディアが占めており、「情報を選ぶ」「疑う」「比較する」といった主体的な態度を育みにくい環境にありました。

その結果、「自分の頭で考える」という習慣が身につかないまま大人になった人も少なくありません。消費主義や物質的な豊かさが重要視される風潮の中で、「周囲と同じように生きること」が無難で正解とされ、個の探求や自己への問いかけは避けられてきました。学校教育でも詰め込み型の受験戦争が主流であり、「私は誰か」という問いよりも「どうすれば評価されるか」という外的基準への適応が優先されていたと言えます。

こうした背景から、帰属意識や社会参加の意欲が育たず、自分という存在の在り方に向き合う機会も得られなかったまま、「なんとなく流されて」生きているような感覚が、当該世代に根深く残っているのです。

なぜ話題にされるだけで反発するのか ― 防衛的な態度の背景

この世代は、社会の激動と「失われた30年」の中で、努力が報われにくい現実を幾度となく経験してきました。バブル崩壊後の就職氷河期や、非正規雇用の拡大、成果主義への過度な転換など、将来への希望を持ちにくい環境で生きてきた結果、「自己責任論」にさらされ続け、自尊感情をすり減らしてきた人も多くいます。

そのような中で、「もっと考えるべき」「社会のために動くべき」といった発言は、本人にとっては「過去を否定されている」「今の自分を責められている」と受け取られることがあります。とくに、社会や家庭で認められる経験が少なかった人にとっては、「自分が未熟だと言われている」「管理されようとしている」と感じ、防衛的な反応として怒りや拒絶が表面化するのです。

なぜ地域や集団への関わりに拒否感を示すのか

この世代の多くは、「集団は煩わしいもの」「地域活動は面倒で意味がないもの」という印象を若い頃から刷り込まれてきた傾向があります。学校では画一的な集団行動に従うことが求められ、職場では成果主義によって“個の競争”を強いられる一方で、地域や近所との関係はプライバシーを侵すものとして避ける風潮が広まりました。

また、「PTAは面倒」「町内会は古臭い」といった否定的なイメージがメディアなどで繰り返し強調され、集団=義務や負担という認識が定着してしまいました。コロナ禍では人との関わりがさらに希薄になり、「他人と関わらないほうが楽」という価値観が当たり前になったことも拍車をかけています。

このような背景があるため、地域や集団への参加を「正しいこと」「必要なこと」と正面から説いても、心を閉ざされてしまうのが現実です。

「損得」でしか動けない人たちとどう向き合うか

一部の層が、地域や社会との関わり、自己探求、対話、発信といった非金銭的な活動に対して「意味がない」「得にならない」と冷淡な態度を見せる背景には、長らく続いた経済至上主義と成果主義的価値観があります。この世代はバブル崩壊後の就職氷河期やリストラの嵐を経験し、「無駄なことをしている暇はない」「時間は金である」「得にならないことは切り捨てる」という思考でサバイブしてきた人が多いのです。

その結果、「対話する」「自分を振り返る」「自己主張する」「自分の思いを誰かに託す」といった目に見えない価値は評価に値しないと無意識に判断され、たとえ不安や空虚を抱えていたとしても、その感情に触れること自体が非効率とみなされがちです。そして、自分の意見を主張したり、対話をしたり、より良くするために活動している人などに対しても、批判こそしないまでも、無駄なことばっかりやっていると冷酷な心情を持っています。

重要なのは、そうした損得思考そのものを否定するのではなく、その人の生き方の背景として理解することです。「意味があること」しか選びたくないという彼らに対しては、「今、やっていることが将来的な損失回避につながる」という視点で関わる方が効果的です。

アイデンティティの確立が希薄なまま社会が進んだ場合に起きること

青年期におけるアイデンティティの確立は、単なる「自分らしさ」や「個性の表現」ではありません。自分の立ち位置、所属意識、価値観、そして他者との違いや関係性を認識することを通して、「私とは何か」を確かめていくプロセスです。

この過程が希薄なまま大人になると、人生のあらゆる選択が受動的・外発的になり、行動の理由も責任も自己から切り離されたものになります。アイディンティティが希薄になるということは、自分の個性や今までの知見を、今の社会にどう意味づけて生きていくのかということがなくなり、中長期で世の中がどうなろうが何も思わないし対策もしないということを意味します。

アイデンティティが確立できていないということ、自分の信念や思いを対話させるほどの自分がない状態なのです。自分の思いや帰属意識が高い人を見ると、自分にはそういうものがないからと、拒否反応や関わりたくなくなるような状態にすらなっていくはずです。

アイデンティティが希薄になると国レベルで民主主義と地域社会の崩壊

選挙に関心を持たない。地域に無関心。自国の文化や制度に誇りも批判精神も持たない。そのような市民が多数を占めるようになれば、国家は空洞化し、外部の論理や資本に容易に飲み込まれるようになります。

一方で、権力や過激なメッセージに反射的に同調しやすくなるため、短絡的なポピュリズムや情報操作に基づいた政治が台頭し、持続可能な社会の設計が困難になります。投票は「損得」で行われ、理念に基づいた判断は軽視されていきます。

社会レベルで、つながりの欠如と責任の放棄

コミュニティへの所属意識がなくなると、共助の仕組みが成り立たなくなります。災害、育児、介護といった人生の困難を一人で抱える人が増え、孤立や貧困が構造的に再生産されます。

他者に共感する力が乏しいため、対立が起きても建設的な議論が成立せず、「意見の違い=人格の否定」という短絡的な対人関係が社会を分断します。集団の利益や長期的視点より、「今、自分が得するかどうか」だけが判断基準となるため、制度設計や公共の投資にも持続性が失われていきます。

個人レベルでも、生きる目的の喪失と感情の鈍化

アイデンティティの希薄な人は、そもそも「生きる目的」や「選んだ道への納得感」が持てません。そうなると、幸福感も、怒りも、感動も、すべてが薄くなり、何をしても意味がないという感覚(アパシー)に陥ります。

その結果、他者との関係も義務感や利害関係だけに支えられ、真の信頼関係が築けず、孤立やうつ傾向、依存的な人間関係、自己否定といった精神的な困難が表面化します。また、失敗や批判に過敏に反応しやすくなり、チャレンジや創造性の芽が摘まれてしまいます。

アイデンティティを軽んじる社会の先にあるもの

アイデンティティの確立が軽視され続ける社会では、人は自己責任を振りかざしながら孤立し、国家は声の大きい者だけが動かし、社会は他人事として崩れていきます。今日本では、国家レベルでアイデンティティを確立するために必要な要素が生活からそぎ落とされていっています。現代は、個性は大切にする社会ですが、

だからこそ、私たち一人ひとりが「私は何者か」「何のために生きるか」を問い続けること。その営みこそが、社会の健全性を支える土台なのです。青年期に限らず、人生のどこかでその問いに向き合える社会。それが持続可能な共同体を生み出す鍵となるでしょう。