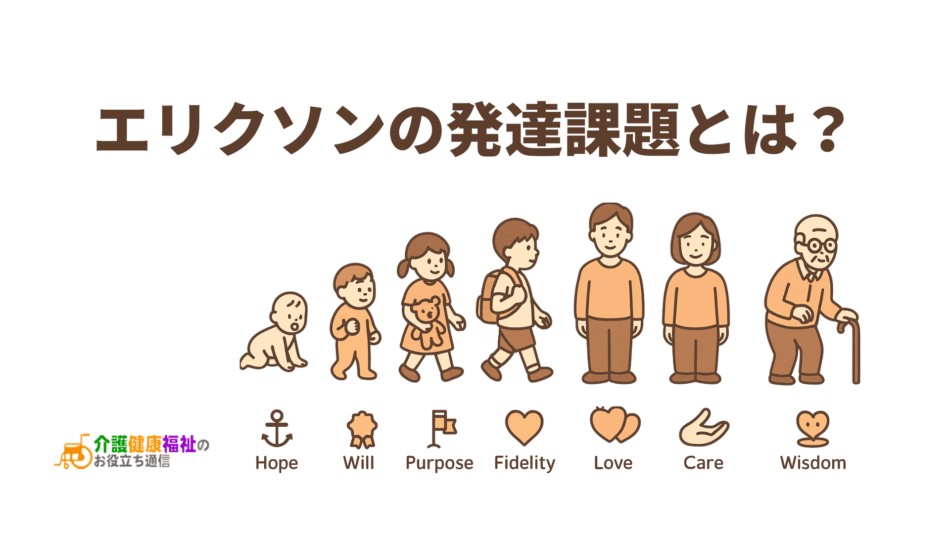

人は生涯にわたって成長し続けますが、その成長にはそれぞれの時期に応じた課題が存在します。心理社会的発達理論を提唱したエリク・H・エリクソンは、人の一生を8つの発達段階に分け、それぞれの段階で乗り越えるべき「発達課題」があると説きました。

たとえば、学童期には「勤勉性」、青年期には「アイデンティティの確立」、老年期には「人生の統合」など、年齢とともに求められる心理的成長は変化します。この記事では、エリクソンの理論をもとに、乳児期から老年期まで各時期にどのような課題があるのかを丁寧に解説し、一覧表や文章でわかりやすくまとめます。保育や教育、福祉の現場に関わる方々にも役立つ内容です。

このページの目次

エリクソンの心理社会的発達理論とは

エリクソンは、発達とは単に生物学的に成長するだけでなく、社会との関係性の中で「自我(アイデンティティ)」を確立していく過程であると考えました。エリクソンは人の一生を8つの発達段階に分け、それぞれに心理社会的な課題を設定しています。

この課題にうまく対応できれば「徳(virtue)」とされる肯定的な人格特性が形成され、対応に失敗した場合にはその後の人生に影響を及ぼす可能性があるとされます。「徳(virtue)」はその段階を健全に乗り越えた証であり、次の段階へ進むための内的な資源として機能します。

エリクソンは、人間の発達を通じてこうした徳を積み重ねていくことが、健全な人格形成と人生の統合につながると考えていました。

心理社会的発達段階の8つの発達発達課題・年齢目安・心理的危機一覧表

| 発達段階 | 年齢目安 | 発達課題 | 心理社会的危機 | 成功した場合に得られるもの |

|---|---|---|---|---|

| 乳児期 | 0〜1歳 | 基本的信頼の形成 | 信頼 vs 不信 | 希望(Hope) |

| 幼児前期 | 1〜3歳 | 自律性の確立 | 自律性 vs 恥・疑惑 | 意志(Will) |

| 幼児後期 | 3〜6歳 | 自発性の発展 | 自発性 vs 罪悪感 | 目的(Purpose) |

| 学童期 | 6〜12歳 | 勤勉性の獲得 | 勤勉性 vs 劣等感 | 有能感(Competence) |

| 青年期 | 12〜20歳 | アイデンティティの確立 | 同一性 vs 同一性拡散 | 忠誠心(Fidelity) |

| 成人前期 | 20〜40歳 | 親密性の構築 | 親密性 vs 孤独 | 愛(Love) |

| 壮年期 | 40〜65歳 | 生産性の発揮 | 生殖性 vs 停滞 | 世話(Care) |

| 老年期 | 65歳〜 | 人生の統合 | 統合 vs 絶望 | 英知(Wisdom) |

乳児期の発達課題は「基本的信頼の形成」

乳児期は、生後すぐから1歳頃までの時期で、「信頼 vs 不信」という心理社会的課題に直面します。この時期の赤ちゃんは、母親や養育者との関係性を通して、世界が安全で信頼できる場所かどうかを感覚的に学んでいきます。

空腹や不快感に対して一貫して応答してくれる存在がいれば、基本的な信頼感が育まれます。逆に、放置されたり不安定な対応を受けたりすると、他者や社会に対する根源的な不信感を抱くようになります。この基本的信頼の有無は、のちの人間関係や自己肯定感の基盤に深く関わってくるため、乳児期は人間の発達において極めて重要な時期とされています。

幼児前期の発達課題は「自律性の確立」

幼児前期は、おおよそ1歳から3歳までの時期で、「自律性 vs 恥・疑惑」が中心的な課題となります。この時期の子どもは、自分で歩き始めたり、言葉を使ったり、排泄のコントロールを学んだりと、身体的にも心理的にも急速な成長を遂げます。

こうした成長に伴い、「自分でやりたい」という自律性の芽が育っていきます。養育者がこの意欲を受け止め、適切に支援すれば、子どもは自分に対する信頼を高めていきます。しかし、過度に叱責されたり、失敗を恥じるような関わりをされた場合、自己に対する疑いの感情や恥の意識が育ってしまいます。自律性を尊重しながら安全を守るバランスの取れた養育が重要です。

幼児後期の発達課題は「自発性の発展」

幼児後期は、3歳から6歳頃の時期で、「自発性 vs 罪悪感」が発達課題となります。子どもはこの時期、より高度な言語能力や想像力を身につけ、自分から積極的に行動を起こすようになります。

遊びを通じてストーリーを考えたり、他者との関わりの中でルールを理解したりする中で、「自発性(イニシアティブ)」が形成されます。この過程で、自分の行動が他者にどう影響するのかを学ぶ機会も増えます。親や周囲の大人が子どもの行動を否定的に扱いすぎると、過剰に罪悪感を抱くようになり、行動にブレーキがかかってしまいます。自発的な行動を肯定しつつ、他者への配慮を教えることが求められます。

学童期の発達課題は「勤勉性の獲得」

学童期は、6歳から12歳頃の時期にあたり、社会生活の中で役割を果たし、評価される経験が重要となります。この段階の発達課題は「勤勉性 vs 劣等感」です。子どもは学校という新しい集団の中で学業やクラブ活動に取り組み、自分の能力を発揮しようとします。

努力が成果につながり、他者に認められる体験を重ねることで「勤勉性」が育ちます。反対に、他者と比較される中で失敗体験が繰り返されると、自分には価値がないという「劣等感」が芽生え、自信を失うことになります。努力を認め、達成感を味わわせる支援が、この時期の成長には欠かせません。

青年期の発達課題は「アイデンティティの確立」

青年期は、12歳から20歳頃までの時期であり、「アイデンティティ vs 同一性拡散」という課題が最大の焦点となります。思春期に入ると身体的にも精神的にも大きな変化が訪れ、自己の存在や生きる意味を探求するようになります。

この時期は、将来の職業や人間関係、社会的役割などに対して試行錯誤する「モラトリアム(猶予期間)」として捉えられます。さまざまな経験を通じて「自分は何者か」「どのように生きるか」といった問いに向き合いながら、確かな自己像(アイデンティティ)を形成することが理想とされます。支援者や大人の理解と承認は、この探求を支えるうえで大きな役割を果たします。

成人前期の発達課題は「親密性の構築」

成人前期は、おおよそ20歳から40歳までの時期で、社会的に自立し、人間関係の深まりや家族形成といった生活の基盤を築いていく時期です。この段階の発達課題は「親密性 vs 孤独」です。

他者と親密な関係を築くことができれば、信頼や愛情をもとに長期的な関係性が育ちます。一方で、自己の確立が不十分な場合、他者との距離をうまく取れず、深い関係を築けないまま孤立感を強めることもあります。親密性とは、単なる恋愛関係にとどまらず、互いの弱さを受け止め合える関係のことです。仕事や家庭、人間関係の中で自己の価値を実感できるかが、この時期の心理的安定に大きく関わってきます。

壮年期の発達課題は「生産性の発揮」

壮年期は40歳から65歳頃までの中年期にあたり、「生殖性 vs 停滞」が発達課題として提示されています。ここで言う「生殖性」とは、次世代の育成や社会への貢献といった広い意味での創造的活動を指します。

子育て、仕事での後進育成、地域活動などを通じて、自己の経験や知識を他者へと受け継いでいく役割が重視されます。もしこのような活動ができず、自分の世界に閉じこもるようになると「停滞」状態に陥り、無力感や孤独感を深めることがあります。社会や家族の中で役割を持ち続けることは、この時期の精神的充実感や生きがいを生む重要な要素となります。

老年期の発達課題は「人生の統合」

老年期は、65歳以降の人生の最終段階にあたり、「統合 vs 絶望」が発達課題として挙げられます。これまでの人生を振り返り、成功や失敗を含めて「自分の人生には意味があった」と受け止めることができれば、心理的な統合感が得られます。

この段階では、社会的役割の喪失や身体的な衰えと向き合う中で、いかに過去を肯定的に振り返るかが問われます。もし後悔や満たされない思いが大きいまま高齢期を迎えた場合には、「絶望」に陥りやすくなります。老年期における「英知」とは、過去を受容し、死を恐れることなく人生を静かに見つめられる心の余裕でもあります。この統合感が、老年期の心理的成熟の鍵となります。

エリクソンの発達段階を覚えるコツ

エリクソンの理論は8段階と多く、各段階の課題を覚えるのは難しいと感じる方も多いかもしれません。

大学でのテストや、国家試験対策などとしてエリクソンの発達段階を覚える人も多いかと思いますが、エリクソンの発達段階の理論は人と接する時の実生活や仕事上も役立つものなので、ただ覚えるだけでなく各段階の年齢とキーワードをリンクさせてイメージを持つことがポイントです。

たとえば「乳児期=信頼」「学童期=勤勉性」「青年期=アイデンティティ」「老年期=統合」といったように、代表的な心理的課題を記憶の柱として捉えると理解しやすくなります。また、自分自身に重ねて、これまでを振り返って乳幼児期に信頼という感覚を得られたかを思い返してみたり、今後の人生で成人前期で孤独と愛を経験していくのだ、といったように自分事として考えていくと覚えやすいと思います。

発達課題の理解は支援の第一歩

福祉や医療、教育の分野で対象者の支援に関わる際には、本人の現在の発達段階を把握し、どのような課題に直面しているのかを理解することが不可欠です。発達課題に寄り添い、成功体験を積ませる支援は、その人の自己肯定感や将来の自立に直結します。とくに現代社会では、アイデンティティの確立や人生の統合が困難な状況にある人も多いため、発達理論に基づいたアプローチがますます重要になっています。